● 그릴 사용법 초보

- 그릴 사용 방법별 구분

(1) 직화구이 : 스테이크, 등심

(2) 원포인트존(불+드립존) : 닭반마리, 비교적 얇은 고기

(3) 투포인트존(불+드립존+불) : 두꺼운 고기(통삼겹, 닭한마리 등)

- 그릴 내 평균 온도 : 150~190도 유지

- 연료의 양 : 투포인트존 기준 차콜 20+20개

- 침니스타터를 이용하여 연료 전체가 충분히 불붙은 상태에서 요리 시작

- 댐퍼 방향 : 불 반대 방향, 고기 방향

- 훈연제는 물에 30분 담갔다가 사용

- 온도조절(댐퍼 조절) : 온도 낮추려면 통풍구 단계적 폐쇄, 온도 올리려면 통풍구 단계적 개방

< French rack 바비큐 만드는 법 >

1. 키친 타월로 고기의 핏물 제거

2. 뼈와 지방 손질

3. 시즈닝 작업 : 허브솔트, 마늘, 올리브오일, 레몬 등

4. 밀봉하여 숙성하기

5. 바비큐 그릴에 숯 예열하기 : 예열 후 훈연칩 추가 + 받침통

6. 고기 얹고 그릴 닫기 : 고기 위치 및 댐퍼 방출구 방향 주의

7. 그릴 내 온도 180도 유지 1시간 예상 : 고기 온도 73도까지 관찰

8. 호일에 다시 싸서 다시 예열 : 고기 온도 90도

9. 꺼내서 resting 작업 : 10~30분 상온 방치

10. 자르기

11. 양념 + 가니쉬

- 부추, 청양고추, 마늘, 올리브유, 허브솔트, 레몬

- 가니쉬 : 양파, 양송이 버섯, 아스파라거스 중 가능한 것

12. 차려 내기

< 통삼겹 바비큐 만드는 법 >

1. 키친 타월로 고기의 핏물 제거

2. 뼈와 지방 손질, 고기 크기 및 굵기 5cm

3. 시즈닝 작업 : 허브솔트, 마늘, 올리브오일, 레몬 등

4. 밀봉하여 숙성하기

5. 바비큐 그릴에 숯 예열하기 : 예열 후 훈연칩 추가 + 받침통(드립팬)

6. 고기 얹고 그릴 닫기 : 고기 위치 및 댐퍼 방출구 방향 주의

7. 그릴 내 온도 180도 유지 1시간 예상 : 고기 온도 75도까지 관찰

8. 호일에 싸서 resting 작업 : 10~30분 상온 방치 (french rack과는 달리 바로 resting)

9. 양념 + 가니쉬

- 대파, 마늘, 올리브유, 허브솔트 섞어서 볶고 난 후 레몬즙

10. 고기 잘라 차려 내기

잡학

- 그릴 바베큐 준비 2024.05.11

- 매생이굴국 2024.02.13 1

- 연작홍곡(燕雀鴻鵠) _ 참새를 무시하는 고니 2023.12.26 2

- 慾, 焉得剛(욕, 언득강) 2023.11.30 1

- 懷德(회덕) 2023.09.25 1

- 시래기 볶음 2023.09.13

- 파 김치 2023.09.07

- 樂而不淫, 哀而不傷(낙이불음 애이불상) 2023.08.14

그릴 바베큐 준비

매생이굴국

재료 : 매생이(한덩이), 굴200g, 다시마1장

양념 : 다진마늘0.5T, 참기름1T, 국간장1T, 참치액1T, 찹쌀가루0.5T

* 매생이 세척법

1. 매생이가 잠길 정도의 물에 천일염1T를 넣어 소금물에 10분간 담가주세요.

2. 일반 물에 2~3회 더 세척해주세요.

* 굴 세척법

1. 굴이 잠길 정도의 물에 천일염1T를 넣어 굴을 넣어 살살 씻어 준비해주세요.

2. 일반 물에 2~3회 더 세척해주세요.

* 육수

1. 물1.5L , 다시마 큰1장을 넣어 5분간 끓여 다시마는 건져내 육수만 준비합니다.

* 요리

1. 팬을 올리고 약불에 참기름1T, 굴을 넣어 굴이 통통해질때까지 볶아 굴은 덜어주세요.

2. 팬에 매생이를 1~2분간 볶아요.

3. 준비한 육수에 매생이, 간마늘0.5T를 넣어 5분간 끓여주세요.

4. 국간장2T, 굴, 찹쌀물(찹쌀가루 0.5T+찬물), 참치액1T 넣어 5분간 더 끓여 맛있게 드세요.

1컵 = 종이컵180ml 기준이에요.

1T = 성인숟가락 하나에요.

1t = 성인숟가락 반이에요.

연작홍곡(燕雀鴻鵠) _ 참새를 무시하는 고니

참새를 무시하는 고니

< 중앙일보, 곽정식 수필가, 2023.12.26 >

12월 나만의 하루를 찾아 한강변에 있는 서울숲을 산책했다. 원래 뚝섬경마장이 있던 자리를 개발해 만든 시민공원인데 서울에선 월드컵공원과 올림픽공원에 이어 세 번째로 크다. 공원 안에 들어서면 여섯 마리 말이 경주하는 모습의 군마상(群馬像)이 보인다. 군마상 좌우에는 같은 수종의 나무들이 좌우 대칭으로 서 있어 프랑스풍을 뽐낸다.

서울숲은 나무와 호수, 풀과 습지가 잘 어우러져 공원 안으로 들어오면 이내 자연 속으로 빠져든다. 또 산책로를 따라 걷다 보면 곤충식물원과 사슴을 사육하는 우리를 만나게 돼 동식물과 하나가 되는 느낌이 든다.

사람과 가까이서 살아온 참새

천적을 피하는 독특한 생존법

작다고 참새를 깔보는 정치인

참새의 지혜를 알고나 있는가

공원 근처에서 아침 식사를 마친 뒤 주전부리로 사 온 새우깡 봉지를 뜯었다. 주변에서 놀던 참새들이 새우깡 냄새에 일제히 고개를 돌렸다. 눈치 보는 참새들에게 몇 조각을 토막 내 던진 후 일부로 시선을 딴 데 두었다. 곁눈으로 보니까 가슴에 검은 털이 진한 수컷 참새 한 마리가 조각을 입에 물고서 이내 자리를 비우는데 멀리 떨어져 있는 새끼들에게 그 조각을 매번 물어다 주는 게 아닌가.

수컷 참새는 안심해도 좋다는 생각을 했는지 양다리를 모아서 통통 튀는 모습으로 아예 암컷 참새와 새끼들까지 데리고 왔다. 조금씩 던져주는 게 참새들을 애태우는 것 같아 한 움큼을 집어서 뿌려준 후 자리를 떴다. 그리고 조금 떨어진 곳에서 뒤돌아다 보니까 주변 마른 덤불에서 재잘거리던 참새 수십 마리가 삽시간에 땅에 퍼지듯 내려앉았다.

그 모습을 보자 3000년 전 생겨나 오늘날에도 인기인 마작(麻雀) 놀이가 불현듯 생각났다. 참새를 의미하는 마작(麻雀)과 놀이 마작(麻雀)의 이름이 같아서다. 놀이에 마작이란 이름을 붙인 건 놀이 테이블에서 패를 뒤섞는 소리가 겨울철 마른 마(麻)밭 덤불에서 참새떼가 재잘거리는 소리처럼 들려서다.

돌이켜 보면 마른 나무색을 보호색으로 하는 참새는 사시사철 인간 가까이에 있어도 인간을 너무 가까이도, 또 너무 멀리도 하지 않는다. 참새는 인간의 곁을 떠나면 먹을 것을 구하기 어렵고 인간을 너무 가까이하면 인간의 ‘먹을 것’이 된다는 사실을 일찍이 깨우쳐서다.

참새는 큰 기러기나 고니처럼 높게 나는 재주가 있는 건 아니지만 생존을 위한 집단 반응은 어느 새보다 빠르다. 그래서 겨울철 마른 덤불 속에서 수십 마리가 한꺼번에 튀어나왔다가 덤불 속으로 일시에 빨려 들어가듯 숨는다. 주변의 기미가 조금만 이상해도 바로 흩어지듯 일시에 달아난다. ‘아! 이래서 ‘새가슴’이라고 하는가’라는 생각이 들지만 그 새가슴 덕에 참새는 천적들로부터 오랜 세월 자신을 지켜냈다.

신체 리듬을 연구하는 옥도훈 박사는 참새의 집단 반응에 대해 이렇게 말한다. “참새가 한꺼번에 내려앉고 날아올라 가는 건 일종의 ‘동조(同調)’ 현상이라 볼 수 있지요. 한 참새의 날갯짓이 아주 짧은 시간에 전체 참새에게 전달 돼 날갯짓을 하는 겁니다. 참새의 이런 모습을 멀리서 보면 참새들이 동시에 움직이는 것처럼 보이지요.”

그는 참새들의 동조 현상이 서로 신체 리듬과 박자가 맞아야 가능하다는 말도 덧붙였다. 플라밍고의 군무나 물고기 떼가 몰려다니는 것 역시 같은 이치로 해석할 수 있다. 어린아이들도 리듬과 박자가 맞아야 잠을 잘 잔다. 어릴 적 할머니의 힘없는 목소리로 불러주시는 자장가에서도 리듬을 느끼고, 또 등을 토닥거릴 때 박자를 느껴서 이내 잠든 추억이 있다.

동조와 비슷한 말로 ‘울림’을 들 수 있다. 내 말이나 생각을 상대방에게 잘 전달하려면 상대방 마음과 가슴 속에 반드시 울림이 있어야 한다. 가수들도 청중 마음에 울림을 만들기 위해 온갖 표정과 제스처를 동원하지 않는가.

정치의 계절이 다가오면서 정치인들 역시 유권자들의 뇌리에 울림과 여운을 남기려 애쓴다. 그들은 마음에 와 닿는 비유와 인용으로 늘 사람들을 설득하려 한다. 또 그들은 다른 정치인이 쓰지 않은 참신한 사자성어를 찾느라 골몰하기도 한다.

그런데 그들이 자주 인용하는 사자성어 중에 ‘연작홍곡(燕雀鴻鵠)’이라는 말이 있다. ‘제비(燕)나 참새(雀) 따위가 기러기(鴻)나 고니(鵠)의 높은 뜻을 어찌 알겠느냐’라는 의미다. 그러니 자신은 홍곡이고, 상대방은 연작이라는 말이다.

정치인들은 거대담론을 늘어놓으면서 자신은 고매한 홍곡으로 칭하고, 상대를 시시한 연작으로 비하해 왔다. 이런 식으로 포용이 아닌 구분과 구별을 일삼는 정치인들에게 연작들이 묻고 싶은 말이 있다. “낮은 곳에 사는 우리 연작은 높은 하늘을 나는 홍곡의 뜻을 모른다. 그런데 홍곡 역시 연작의 뜻을 제대로 헤아리지 못한다.” 하지만 홍곡은 연작의 뜻을 알았더라도 시간이 지나면 까맣게 잊기도 한다.

'잡학 > 우리말과 한자어' 카테고리의 다른 글

| 慾, 焉得剛(욕, 언득강) (1) | 2023.11.30 |

|---|---|

| 懷德(회덕) (1) | 2023.09.25 |

| 樂而不淫, 哀而不傷(낙이불음 애이불상) (0) | 2023.08.14 |

| 과거와 미래보다 ‘오늘’이 소중하다 (0) | 2023.07.14 |

| 만화 주인공 캔디는 ‘찔레꽃’ 소녀다 (1) | 2023.05.22 |

慾, 焉得剛(욕, 언득강)

慾, 焉得剛(욕, 언득강)

* 焉:어찌 언, 得:얻을 득(능히 득=能), 剛:굳셀 강. 욕심이 있으니 어찌 강할 수 있으랴.

< 중앙일보, 김병기 서예가·전북대 명예교수, 2023.11.30 >

한자자전은 ‘强’과 ‘剛’을 다 ‘굳셀 강’이라고 훈독한다. 그러나, 두 글자는 쓰임이 다르다. ‘强’은 ‘弓(활 궁)’이 있으니 ‘활을 당기는 힘’처럼 주로 물리적으로 센 힘을 나타내고, ‘剛’은 ‘그물 망(岡=罔)+칼 도(刂=刀)’로 이루어진 글자로서 ‘칼로 끊어도 끊어지지 않는 그물의 강인함’ 혹은 ‘얽힌 그물을 칼로 끊어버리는 결단’을 나타낸 글자이다. 주로 정신적 강단(剛斷)을 표현할 때 사용한다.

어느 날, 공자가 진정으로 강단이 있는 사람을 못 봤다며 탄식하자, 어떤 사람이 “신정(申棖)이 있습니다”라고 답했다. 이에, 공자는 “신정은 욕심이 있으니 어찌 강(剛)할 수 있겠는가!”라고 반문했다. 여기서 ‘욕심이 없어야 강하다’라는 뜻의 사자성어 ‘무욕즉강(無慾則剛)’이 나왔다.

삿된 욕심이 없는 사람이라야 끝까지 의로움을 지키는 강단을 발휘할 수 있다. 강단과 고집은 다르건만 사욕을 챙기는 사람은 자신에게 이롭겠다 싶으면 의로운 사람의 참된 강단을 잽싸게 고집으로 매도하며 자신의 꿍꿍이를 강단인 양 정당화한다. 벌레와 같은 존재다. 민주주의와 정의를 지키는 확실하고 유일한 길은 ‘무욕의 강(剛)’을 알아보는 국민의 눈이다. 내년 총선에 대비해 이런 눈을 갖추어야 할 때이다.

'잡학 > 우리말과 한자어' 카테고리의 다른 글

| 연작홍곡(燕雀鴻鵠) _ 참새를 무시하는 고니 (2) | 2023.12.26 |

|---|---|

| 懷德(회덕) (1) | 2023.09.25 |

| 樂而不淫, 哀而不傷(낙이불음 애이불상) (0) | 2023.08.14 |

| 과거와 미래보다 ‘오늘’이 소중하다 (0) | 2023.07.14 |

| 만화 주인공 캔디는 ‘찔레꽃’ 소녀다 (1) | 2023.05.22 |

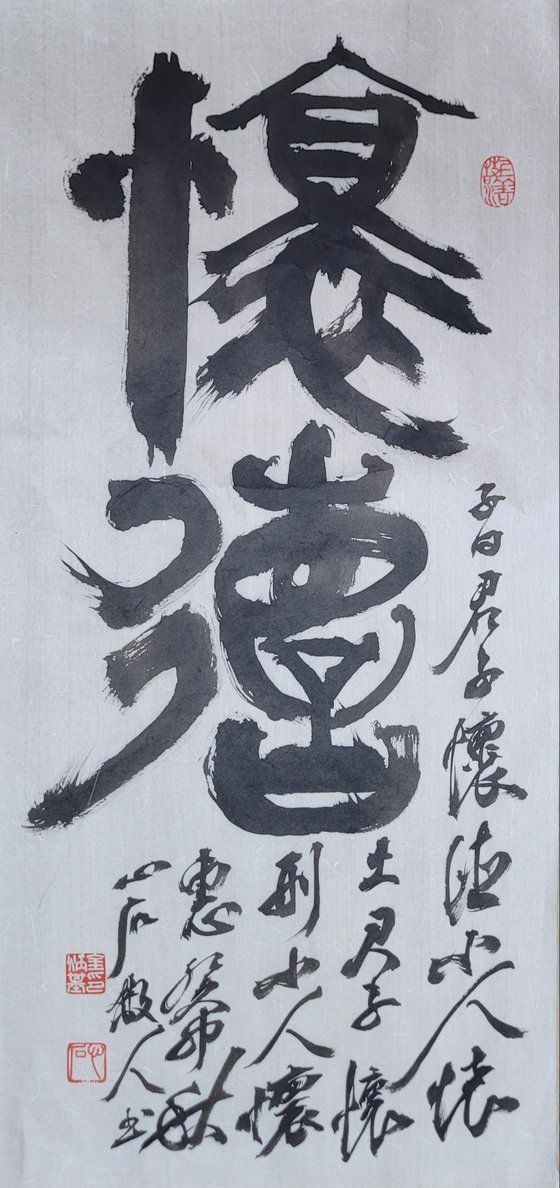

懷德(회덕)

懷德(회덕)

< 중앙일보, 김병기 서예가·전북대 명예교수, 2023.09.25 >

“군자는 가슴에 덕을 품고,

소인은 가슴에 땅(부동산)을 품으며,

군자는 잘못했으면 형벌을 받을 생각을 하고,

소인은 잘못을 저지르고서도 혜택을 받을 궁리를 한다.”

『논어』 이인편 제11장에 나오는 공자의 말이다.

덕(德)은 곧 ‘득(得:얻음)’이다. 나로 인하여 다른 사람이 뭔가 좋은 일을 얻는다면 그 ‘얻음’이 바로 덕인데, 그 덕은 언젠가는 내게로 돌아와 나의 ‘얻음’이 된다. 군자는 늘 가슴에 이런 덕을 품고 산다. 먼저 남에게 베푸는 이타적 삶을 사는 것이다.

懷: 품을 회, 德: 덕 덕. 덕을 품다. 35x74㎝.

이에 반해, 소인은 부의 상징인 땅을 많이 소유할 생각을 품고 산다. 군자는 작은 잘못에도 형벌을 받을 생각을 먼저 하는 반면, 소인은 죄를 짓고서도 누군가의 혜택으로 벌을 면할 궁리를 한다. 2500여 년 전의 말임에도 오늘날의 현실과 딱 들어맞는다. 예나 지금이나 사람 사는 모습은 크게 달라진 게 없다는 뜻이리라.

가슴에 덕을 품고 살면 땅이나 돈이 자연스럽게 들어올 수 있지만, 늘 땅이나 돈만 품고 살면 덕은 물론 땅도 돈도 오히려 들어오지 않는다. 설령, 땅이나 돈이 많다고 해도 덕이 없으면 ‘수전노(守錢奴:돈을 지키는 노예)’일 뿐이다. 돈만 지키다가 마치는 삶은 참 가여운 삶이다. 덕으로써 부를 빛나게 해야 아름다운 삶이다.

'잡학 > 우리말과 한자어' 카테고리의 다른 글

| 연작홍곡(燕雀鴻鵠) _ 참새를 무시하는 고니 (2) | 2023.12.26 |

|---|---|

| 慾, 焉得剛(욕, 언득강) (1) | 2023.11.30 |

| 樂而不淫, 哀而不傷(낙이불음 애이불상) (0) | 2023.08.14 |

| 과거와 미래보다 ‘오늘’이 소중하다 (0) | 2023.07.14 |

| 만화 주인공 캔디는 ‘찔레꽃’ 소녀다 (1) | 2023.05.22 |

시래기 볶음

● 재료

삶은시래기 500g

국간장 1.5Tbsp

참치액 1Tbsp

간마늘 1Tbsp

다진대파 2Tbsp

들기름 1Tbsp

식용유 2Tbsp

들기름 ½Tbsp

갈은깨 1Tbsp

● 순서

1) 시래기를 물에 씻어 적당하게 자른다

2) 재료에 양념을 섞어서 재어 놓는다

3) 식용유 2T를 넣고 시래기를 볶기 시작한다

4) 반질반질하게 윤이 나면 물 0.5컵을 넣고 더 볶는다

5) 잠시 후 들기름 1T와 깨소금 1T를 넣고 마무리 한다

Tbsp: Tablespoon(15ml)

tsp: teaspoon(5ml)

1컵(C)= 200ml

파 김치

● 재료

쪽파 2단(다듬은 쪽파로 1.7kg)

● 파 절일 때

멸치/까나리액젓 1컵(200ml)

● 양념장

양파 250g

배 250g

생강 30g

새우젓 2큰술(Tbsp)

멸치액젓 3큰술(Tbsp)

매실청 2큰술(Tbsp)

찹쌀풀(물 200ml+찹쌀가루 4큰술)

고춧가루 1.5컵

백설탕 2큰술(Tbsp)

● 순서

1) 파를 다듬어 씻는다

2) 액젓에 절인다 (20분씩 뒤집어서)

3) 준비한 양념장에 버무려서 교차로 쌓아 보관 한다

'잡학 > 요리와 음식' 카테고리의 다른 글

| 매생이굴국 (1) | 2024.02.13 |

|---|---|

| 시래기 볶음 (0) | 2023.09.13 |

| 라면값 인상… 밀가루면보다 저렴하고 몸에 좋은 ‘파스타’ 드셔보세요 (0) | 2023.06.21 |

| 클린 이팅 논란 (1) | 2023.06.09 |

| 두 가지 다른 냄새 (1) | 2023.05.25 |

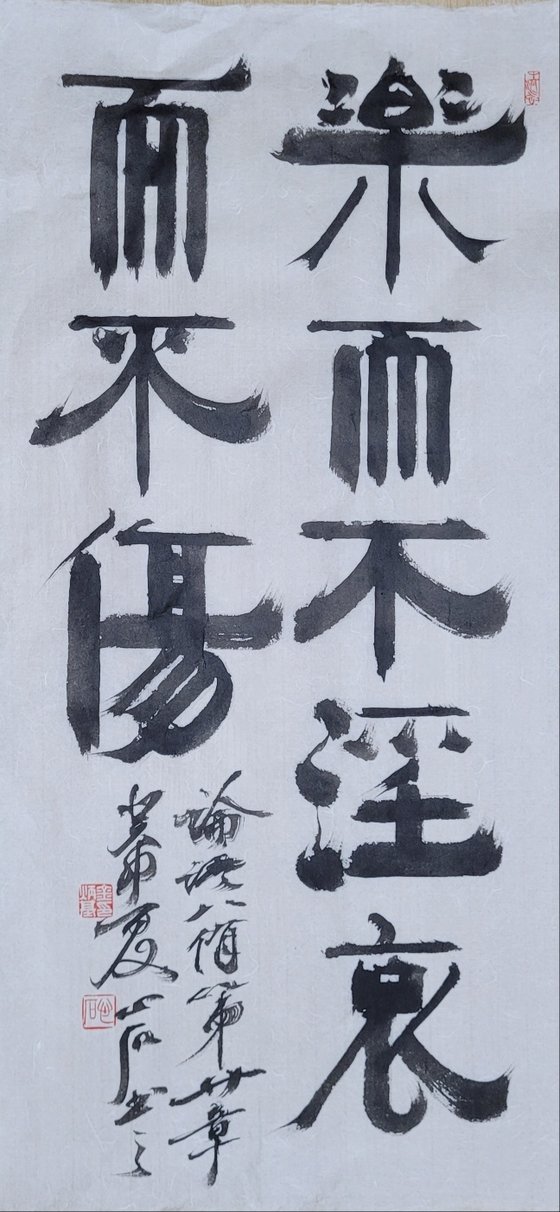

樂而不淫, 哀而不傷(낙이불음 애이불상)

樂而不淫, 哀而不傷(낙이불음 애이불상)

< 중앙일보, 김병기 서예가·전북대 명예교수, 2023.08.14 >

공자는 제자들을 가르치는 교재의 하나로 주나라 때 『시(詩)』를 사용했는데 제1장인 ‘관저편’에 대해 “즐거우면서도 넘침이 없고, 슬프지만 몸과 마음을 상하게 하지 않는 노래”라고 평가하고, 그런 시와 노래를 좋은 시라고 가르쳤다.

사람은 아무리 진한 즐거움이라도 몇 번 겪고 나면 시들해져서 더 새로운 즐거움을 찾는 욕망이 발동한다. 종국에는 단물로 갈증을 풀려고 하는 지경에 이르러 파멸을 맞게 된다. 마약중독이 바로 그런 사례다. 즐기되 넘치지 말아야 하는 이유이다. 대부분의 슬픔은 모든 다정했던 인연들과의 이별이 그 원천이다. 만날 때 이미 이별이 잉태되었음을 잘 알면서도 사람이기에 어쩔 수 없이 이별을 슬퍼한다. 억울하고 갑작스러운 이별은 슬픔과 분노를 더 하게 한다. 그래도 상처 위에 소금을 뿌리는 음악으로 슬픔을 더 아프게 고이도록 하지는 말아야 한다.

넘침이 없는 즐거움, 다치지 않는 슬픔. 樂: 즐거울 락, 淫: 넘칠 음, 哀: 슬플 애, 傷: 상할 상. 35x74㎝.

요즈음 우리 노래가 즐거움 면에서도 슬픔 면에서도 너무 ‘찐’하여 넘치고 다침이 많은 것 같다. ‘찐’한 것은 자칫 죽음을 부른다. 낙이불음, 애이불상! “즐거우면서도 넘침이 없고, 슬프지만 마음과 몸을 상하게 하지는 않는” 노래를 좋은 노래로 여긴 공자의 말을 음미해야 한다.

갈증을 풀어주는 것은 단물도 짠물도 아닌 맹물이기에.

'잡학 > 우리말과 한자어' 카테고리의 다른 글

| 慾, 焉得剛(욕, 언득강) (1) | 2023.11.30 |

|---|---|

| 懷德(회덕) (1) | 2023.09.25 |

| 과거와 미래보다 ‘오늘’이 소중하다 (0) | 2023.07.14 |

| 만화 주인공 캔디는 ‘찔레꽃’ 소녀다 (1) | 2023.05.22 |

| ‘사사’는 받는 게 아니라 하는 거다 (0) | 2023.05.15 |