가난한 미국 부유한 중국

미중 희토류 패권과 21세기 경제안보 전략

김연규 저자(글)

라의눈 · 2022년 04월 15일

1. 책 소개

‘미국이 가난하고 중국이 부유하다’라는 레토릭은 우리에게 적잖은 거부감을 불러일으킨다. 이 책의 제목이 과장된 면이 있다고 하더라도, 극한으로 치닫는 미중 갈등을 ‘자원 전쟁’이라는 프레임으로 바라보는 것은 코로나 팬데믹으로 한발 앞당겨진 4차 산업혁명 시대에 꼭 필요한 작업이다. 희토류와 희소금속 없이는 전기자동차도, 재생에너지도, 첨단 무기체계도 존재할 수 없기 때문이다. 지난 세기 석유가 촉발한 갈등과 경쟁의 전장은 고스란히 희토류와 희소금속으로 옮겨 왔다. 또한 중동의 산유국들과 미국 자동차산업이 가진 위상을 이제 중국이 갖게 되었음을 그 누구도 부인할 수 없다. 이 책은 희토류와 희소금속이 무엇이며, 중국은 어떻게 희토류 강국이 되었는지, 미국은 어쩌다 자원 빈국으로 전락했는지를 수많은 데이터와 비하인드 스토리를 동원해 흥미롭게 풀어놓는다. 이 책 한 권으로 세계 경제의 흐름이 잡히고 경제 뉴스가 한결 생생하게 느껴지는 경험을 할 수 있다.

2. 작가정보

저자(글) 김연규

대학/대학원 교수 정치/외교학자

한양대학교 국제학부 교수이자 에너지 거버넌스 센터장으로서 오랫동안 에너지와 기후 환경 관점에서 정치경제를 분석해 온 학자이다. 20세기 미국-러시아의 강대국 관계를 천연가스와 액화천연가스(LNG) 시장과 지정학적 관점에서 분석하는 연구를 수행한 바 있으며, 최근에는 미국-중국 세력 경쟁을 희토류와 전략광물, 기술패권 시각에서 연구하고 있다.

2022년 3월 개설한 한양대학교 글로벌 기후환경대학원과 글로벌 순환경제센터 설립을 주도했으며, 산업통상자원부 지원으로 자원순환(재제조) 인력 양성 사업도 수행하고 있다. 2021년 8월 산업통상자원부가 주재하는 자원안보진단위원회 민간위원장에 위촉되었다.

3. 목차

추천사

머리말

Chapter 01 희토류, 왜 21세기 최고의 전략자원인가?

1 프롤로그

2 도대체 희토류가 뭐길래

3 지난 200년간의 자원 전쟁

4 전기차, 재생에너지, 첨단무기의 공통점

5 희토류의 발견과 선구자들

6 희토류 생산량과 매장량 갭

7 희토류 광산을 찾아서

8 알아두면 쓸모 있는 희토류 백과사전

-스칸듐과 이트륨

-란탄족 원소 15종

Chapter 02 희토류를 넘어 희소금속이 문제다

1 디지털 혁명은 금속 혁명

2 희소금속이란 무엇인가

3 금속의 편재성과 독점 구조

4 알아두면 쓸모 있는 금속 백과사전

-기본금속편

-배터리용 희소금속편

-기타 희소금속편

Chapter 03 중국은 어떻게 희토류 강국이 되었나?

1 우리가 몰랐던 사실들

2 시나리오 둘, 서구의 몰락 vs. 서구의 반격

3 희토류의 수도, 희토류의 아버지

4 글로벌 제조 강국, 중국

5 Go China! 중국 이전 러시

6 중국의 희토류 기술, 어디까지 왔나

7 중국 희토류 전략의 전면적 변화

8 중국 희토류는 지속가능한가?

Chapter 04 미국·중국 글로벌 자원 쟁탈전

1 자원발發 신냉전 체제

2 미국은 중국 의존에서 벗어날 수 있을까?

3 제러미 리프킨이 틀렸다

4 2010년 이후 글로벌 희토류 시장 변화

5 중국의 해외 자원개발 투자

6 디지털 실크로드, 해저 광케이블 사업

7 미국은 어쩌다 자원 빈국이 되었나?

8 미국과 중국 사이, EU의 희소금속 대응책

Chapter 05 대한민국 경제안보 생존전략

1 자원 최빈국, 대한민국의 딜레마

2 원자재 공급 대란, 우리는 어디쯤 있는가?

3 2020~2021 패러다임 대전환

4 한중일 배터리 삼국지

5 희소금속 안심국가를 향해

4. 책 속에서

머릿말

<가난한 미국 부유한 중국 : 미중 희토류 패권과 21세기 경제안보 전략>은 다른 연구들과는 달리 미중 세력경쟁을 첨단산업과 그 원재료로서의 희토류와 희소금속 쟁탈전의 시각에서 살펴 본다.

이 책의 제목인 ‘가난한 미국’과 ‘부유한 중국’은 새롭게 재편되는 세계 경제질서에 대한 은유적 표현이다. ‘가난한 미국’은 전기차 배터리, 태양 광 • 풍력 등의 재생에너지를 비롯한 21세기 첨단산업 체계와 희토류, 리튬, 코발트, 니켈, 망간, 흑연 등 핵심광물 원자재 공급 기반이 결여된 미국의 현 상황을 나타낸다. 반면 ‘부유한 중국’은 해당 첨단산업과 핵심광물 원자재 공급망을 장악하고 있는 중국의 상황을 표현한다.

미국은 어쩌다 21세기 첨단산업의 제조와 원자재 기반을 결여하고 자원 빈국으로 전락하였나? 중국은 어떻게 전기차와 배터리,재생에너지, 희토류(rare earth elements),희소금속(rare metal)강국으로 등장하였나? 이 책은 오늘 날 국제관계와 세계경제의 가장 뚜렷한 추세인 미국과 중국의 극적 대비 상황을 다루고 있다.

미국과 중국의 향후 세력경쟁의 결과는 '반도체,전기차 배터리,재생에너지 산업을 누가 지배하느냐’에 달려 있다. 정답은 정해져 있다. 희토류와 희소금속을 지배하는 국가가 미래를 지배할 것이다. 세계 경제 자본의 흐름을 읽기 위해서는 첨단산업과 그 원재료인 희토류, 리튬, 코발트, 니켈 등의 움직임을 주시해야 한다.

최근 탈석유화와 디지털 전환으로 인해 전 세계 국가들 간 희토류, 희소금속과 같은 전략광물 확보 경쟁이 치열해지고 있다. 20세기의 냉전과 미•러 강대국 대립은 전통 제조업과 그 원료인 석유와 가스를 기반으로 한 것이었다. 하지만 21세기 미•중 간의 경쟁은 재생에너지, 전기차, 드론, 양자컴퓨터, 3D프린팅, 인공지능과 로봇, 첨단무기를 대상으로 일어나고 있는 만큼 핵심 원료인 희토류와 희소금속 등을 두고 소리 없는 전쟁을 벌이고 있는 상황이다.

미국과 중국의 세력경쟁이 표면화되고 본격적인 신냉전의 길로 들어서게 된 것은 21세기 미래 산업의 원재료를 두고 중국이 미국의 제조업 기반을 정면으로 와해시킬 노선을 택했기 때문이다. 미국, 유럽, 일본의 재생에너지와 전기자동차 등 미래 핵심 산업은 중국의 희토류와 희소금속에 기반하고 있었다.

현재 시점에서는 ‘미국이 가난하고 중국이 부유하다’라고 말할 수밖에 없다. 2020〜2030년 우리가 가장 주목해야 할 세계정세의 방향은 '미국이 계속 가난할 것인가’이다. 소위 ‘글로벌 공급망 재편’이라는 이름 아래 미국 바이든 정부의 첨단산업 제조 능력 따라잡기가 진행되고 있다. 반도체 산업에서 중국의 추격을 따돌리기 위해 미국 정부는 다양한 경제안보 수단 들을 활용하고 있으며,중국이 월등하게 앞서가고 있는 전기차 배터리 분야에서 미국의 행보가 더욱 두드러진다.

미국이 부유해지기 위해서는 지금부터 2025년까지가 매우 중요하다. 미국은 이미 우리나라 배터리 제조 3사와 합작으로 미국 내에 40여 개의 전기차 배터리 제조공장을 건설하기로 되어있다. 배터리 셀 제조 분야는 빠르게 중국과의 갭을 줄여 나갈 수 있을 것이다.

미국이 부유해지는 데 있어 가장 큰 장애물은 희토류와 리튬,코발트, 니켈 등 희소금속 원자재 확보이다. 우리 역시 마찬가지 상황이다. 우리나라 배터리 3사는 미국과 유럽으로의 전기차 확산과 배터리 제조업 호황을 맞아 미국과 유럽 시장 점유율을 높여 가는 전략을 구사하고 있는데,최대 아킬레스 건은 원자재 확보이다. 현재 중국이 거의 모든 배터리 원자재를 장악하고 있다.

미국이 중국의 희토류 공급망 독점에서 벗어나 자체 희토류 공급망을 구축할 수 있을지 여부가 21세기 세계경제와 국제정치 질서를 바꿀 것이다.

미국은 I960년대 세계에서 가장 많은 희토류와 리튬을 생산했었다. 이제 미국도 자국 내 희토류 광산 개발과 가공 영구자석 제조까지 독립적 공급망 구축을 추진하고 있어 귀추가 주목된다. ‘하얀 석유’라고 불리는 리튬 광산도 네바다, 노스캐롤라이나, 캘리포니아 등의 지역에서 본격 개발을 앞두고 있다.

중국 희토류 전략의 최우선 목표는 중국에서 채굴된 희토류 원재료를 국내에서 화학적 가공 분리하여 최종 영구자석 부품으로 만든 후 중국산 전기차, 풍력터빈, 태양광패널, 절전형 조명 시스템에 조립하는 것이다. 두 번째 목표는 자국 내 원재료가 충분하지 않을 것을 대비해 호주,캐나다, 아프리카,남미, 동남아에서 전략광물을 확보해 가능하면 중국에서 분리 가공하는 것이다. 이렇게 되면 각각의 제품에 있어 희토류 공급망이 다른 국가들에 의존하지 않고 온전히 중국 국내에 남게 되는 것이다. 이를 통해 이제 중국은 서구 국가들로부터 기술 자립을 이룬 것처럼 보인다.

이 책이 다루는 1990〜2020년은 주로 재생에너지와 전기자동차를 대상으로 한 것으로, 이제까지 중국 부상의 경제적 기반이 해당 기간 희토류 영구자석 응용기술 확보에 있었음을 알 수 있다. 희토류의 산업적 중요성은 더욱 증가할 것이다. 지금부터의 경쟁은 디지털로 표현되는 훨씬 더 첨단의 산업을 두고 중국,미국, 일본,유럽의 국가들이 경쟁할 것이며 희토류의 응용기술은 더욱 더 중요한 역할을 할 것이다. 이미 중국은 희토류를 응용한 수소저장 기술 개발에 집중 투자하고 있다.

Chapter 01 희토류, 왜 21세기 최고의 전략자원인가?

(1) 정의

1954년 미국에서 발간된 『희소금속 핸드북(Rare Metals Handbook)』에서 아래의 4가지 사항 중 하나의 조건만 만족시켜도 희소금속에 속한다고 정의했다.

1. 지각 내 부존량이 적은 경우

2. 부존량은 많으나, 생산하는 데 경제성이 있는 품위의 광석이 적은 경우

3. 부존량은 많으나 생산 및 추출이 어려운 경우

4. 추출한 금속의 용도가 없고, 특성이 뚜렷하지 않아 미개발로 있는 경우

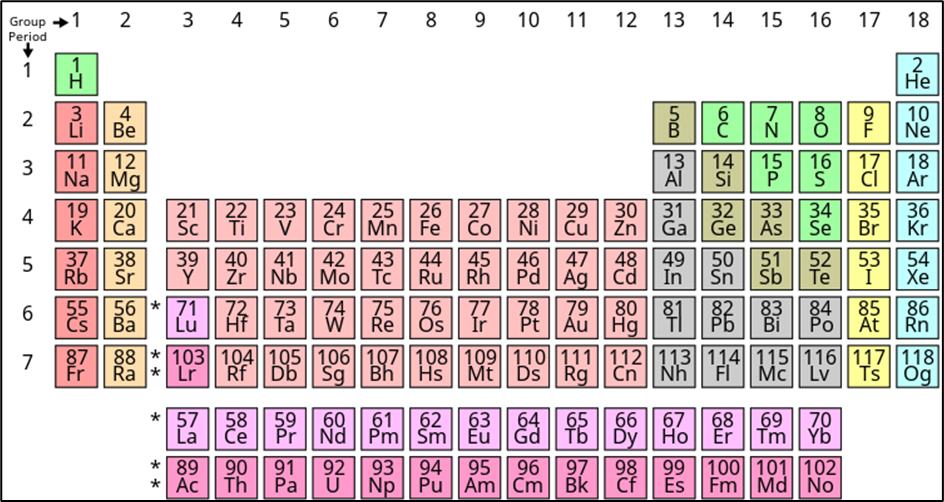

희토류는 제3족 란탄계(원소기호57번 란탄부터 71번 루테튬까지, 분홍색) 원소 15개에 21번 스칸듐, 39번 이트륨을 포함한 17종을 일컫는다. 원자 번호 순서대로 스칸듐Sc, 이트륨Y, 란탄La, 세륨Ce, 프라세오디뮴 Pr, 네오디뮴Nd, 프로메튬Pm, 사마륨Sm, 유로퓸Eu, 가돌리늄Gd, 테르븀Tb, 디스프로슘Dy, 홀뮴Ho, 에르븀Er, 툴륨Tm, 이테르붐Yb, 루테튬Lu이다.

(2) 희토류의 용도

전기차와 희토류

하이브리드 자동차인 토요타의 프리우스 한 대에는 약 13kg의 희토류가 들어간다.

• 유로품, 이트륨, 세륨: 대시보드 LCD 화면

• 세륨: 자외선 차단 유리 및 거울

• 란탄: 배기가스 정화장치catalytic converters,하이브리드 모델 연료 정제

• 네오디뮴: 헤드라이트 유리, 전기모터용 소형 영구자석(한 대당 약 40개)

• 이트륨: 다양한 부품 센서

풍력발전과 회토류

2005년 영구 자석을 이용한 직접 구동식(다이렉트 드라이브) 터빈이 등장했다. 기어박스를 사용하지 않으므로 일단 제조 단가가 낮아졌고, 더 가볍고 작아졌으며, 더 안정적이고 유지관리 비용 또한 저렴하다. 게다가 약한 바람에서도 더 많은 전기를 만들어낸다. 2018년 전 세계 풍력 터빈 중 약 1/3이 희토류 기반의 영구자석을 포함하고 있으며,15년 안에 이 비중이 2/3까지 늘어 날 것으로 전망된다.

첨단무기와 희토류

희토류가 사용되는 국방 분야는 다음의 5가지로 요약된다.

• 미사일 유도 및 제어 시스템에서 미사일 방향을 컨트롤하는 핀 액추에이터 fin actuator

• 항공기,탱크, 미사일 시스템에 장착된 디스크 드라이브 모터

• 지뢰 및 수중 지뢰 탐지용 레이저

. 잠수함 및 전투함의 위성 통신 장치,레이더 및 소나sonar

• 광학 장비 및 스피커

기타 희토류의 산업 수요

- 영구자석

- 촉매제(자동차 배기가스 정화장치)

- 정유화학 촉매제

- 자동차 배터리 합금

- 세라믹 가공

- 연마제

- 금속 합금

- 액정 디스플레이

(3) 희토류의 역사

• 1단계(1788~1891): 희토류 원소 발견,연구되는 과정. 특정 분야에 사용되지는 않음.

• 2단계(1892~1930): 희토류 원소 발견. 산업적 응용 방법 모색.

• 3단계(1930~1960): 희토류 원소의 체계적 특성 확립. 산업 전반에 광범 위한 적용

(4) 희토류의 상업적 응용

| 광석 채굴 | Upstream |

| ↓ | |

| 원재료의 분리와 가공 | |

| ↓ | |

| 희토류 산화물 제조 | |

| ↓ | Downstream |

| 희토류 금속 제조 | |

| ↓ | |

| 다양한 희토류 제품화 |

(5) 희토류 생산과 매장량

희토류가 생산되는 주요 광석은 바스트네사이트,모나자이트, 제노타임 및 이온 흡착 점토다.

2020년 자료에 의하면 중국(36.7%), 브라질(17.5%), 베트남(18.3%), 러시아(10%) 4개국이 1 억 2천만 톤의 전 세계 육상 희토류 중 약 82.5%를 차지한다. 다음이 인도, 호주, 그린란드, 미국, 탄자니아,남아프리카공화국이다. 상위 열 개 국가가 전 세계 매장량의 95% 이상을 보유한다.

중국의 희토류 광산 분포를 한마디로 하자면 '북경남중 北輕南重’이다. 경희토류 광산은 주로 북쪽에 위치하고,중희토류 광산은 남쪽에 위치한다는 뜻이다. 경희토류는 내몽골자치구 바오 터우시, 산둥성 텅저우시,웨이산현 등 북방지역 및 쓰촨성 량산이족 자치 주에 매장되어 있다. 반면 이온형 중중 中重 medium and heavy 희토류 광산은 주로 장시성 간저우,푸젠성 롱엔시와 같은 남방지역에 매장되어 있다. 중국의 희토류는 전국적으로 분포한다고 할 수 있다.

육상 희토류 매장량 세계 2위는 베트남이다. 매장량은 2,200만톤, 전 세계 공급량의 18%를 담당하고 있다. 베트남의 매장량은 지금까지 알려진 중국의 매장량 거의 절반에 해당히며,미국 매장량의 10배가 넘는다. 베트남의 희토류는 중국 남부와 국경을 맞대고 있는 북서부 라오까이Lao Cai와 라이쩌우Lai Chan 지역의 모나자이트와 지르콘 매장지에 집중되어 있다.

미국은 폐쇄했던 마운틴 패스Mountain Pass 광산을 2012년에 재개장하고 생산랑을 40,000톤 REO(희토류 산화물)로 늘리는 옵션과 함께 연간 20,000 톤 REO를 생산할 계획을 수립했다. 2014년 연례 보고서에서 마운틴 패스 광산은 약 5000톤 REO의 생산을 보고했지만, 상당한 위험과 문제가 있어 장기간 운영이 보장되지 않는다고 밝혔다. 현재 생산량은 시장 상황이 개선될 때만 증가할 것이라고 한다.

호주 기업 라이너스Australian Lynas Corporation는 호주 남서부에 마운트 웰드Mount Weld 광산을 열었다. 이곳에서는 인광석에서 희토류를 채굴하는 데 2014년에 약 4,000톤 REO를 생산했다. 하지만 2010년 계획상으로는 2014년 생산량이 22,000톤 REO가 되었어야 한다. 이 외에도 수많은 탐사 프로젝트가 진행 중이며 일부는 성숙한 계획 단계에 와 있다.

Chapter 02 희토류를 넘어 희소금속이 문제다

(1) 희소금속이란 무엇인가

희소금속Rare metal이란 부존량이 적거나 편재되어 있고 추출 과정이 까다로우며 적은 양으로 활용도가 높은 금속을 총칭한다. 알루미늄, 구리, 철 등 기본금속이 철도, 전기, 교량, 건축 등에 주로 쓰였다면, 희소금속은 재생에너지, 전기차, 통신, 디지털 제품, 첨단 무기 등에 사용된다

| 한국의 희소금속 35종 | |||

| 원소 | 주요 용도 | ‘16년 수입액 (단위:천불》 |

|

| 1 | 규소 | 반도체. 유리, 합금재로 태양광 전지 | 3,119,736 |

| 2 | 니켈 | 스테인레스강. 특수합금, 2차전지. 도금 | 1,231,128 |

| 3 | 백금족(6종) | 장신구 화학촉매, 의료기기,의약품 | 887,052 |

| 4 | 리튬 | 2차전지. 알루미늄 제련. 의약품- | 794,728 |

| 5 | 티타늄 | 항공기 동체. 광촉매. 안료 | 749,373 |

| 6 | 크롬 | 스테인리스강, 도금. 안료 | 352,355 |

| 7 | 망간 | 강철 합금. 전지, 안료 | 419,453 |

| 8 | 주석 | 초전도 자석, 액정투명전극. 도금 | 326,884 |

| g | 몰리브덴 | 강철 합금. 항공기 부품. 족매 | 319,215 |

| 10 | 텅스텐 | 초경합금, 무기 제작. 안료. 촉매 | 293.825 |

| 11 | 니오븀 | 초합금. 장신구, 조전도자석 | 181,209 |

| 12 | 희토류(17종) | 영구자석 레이저. 연마제. 2차전지. 형광제 | 179.484 |

| 13 | 마그네슘 | 합금. 의약품 | 168,263 |

| 14 | 탄탈럼 | 전자부품(커패시터). 합금. 의료기기. 공구 | 160.304 |

| 15 | 코발트 | 초합금. 2차전지, 안료. 족매 | 137,279 |

| 16 | 붕소 | 핵반응 조절제, 의약품, 세제, 유리,강철합금 | 89,428 |

| 17 | 바나듐 | 합금, 촉매, 안료 | 72,680 |

| 18 | 바륨 | 의약품, 고온 조전도체, 안료 | 64,839 |

| 19 | 지르코늄 | 원자로용 소재, 항공기 부품, 세라믹 | 59,959 |

| 20 | 안티모니 | 난연재 폴리에스테르 중합 촉매 | 47,361 |

| 21 | 카드뮴 | 강철 합금 플라스틱 안정제. 니켈-카드뮴 전지 | 30.169 |

| 22 | 인듐 | 액정투명전극. 반도체, 태양전지, LED. 합금, 의약품 | 23,852 |

| 23 | 인 | 비료. 식품 첨가물. 살충제 | 15,283 |

| 24 | 스트론튬 | 자석 제조. 불꽃놀이용 화약 | 10,762 |

| 25 | 게르마늄 | 광섬유, 촉매, 열감지장치. 렌즈 | 6,357 |

| 26 | 갈륨 | LED 레이저. 반도체. 태양전지 | 5,288 |

| 27 | 창연(비스무트) | X선 차단제. 의약품. 도금. 퓨즈 | 3.400 |

| 28 | 베릴륨 | 고강도 합금. 스피커, 항공 소재 | 1,268 |

| 29 | 텔루륨 | 합금. 반도체. 광디스크. 착색제, 화학촉매 | 829 |

| 30 | 셀레늄 | 유리 탈색제 및 착색제, 감광막. LED. 합금 | 805 |

| 31 | 하프늄 | 원자로제어봉.금속합금.플라스마절단장비 | 389 |

| 32 | 비소 | LED. 농약. 의약품 | 351 |

| 33 | 레늄 | 고온 초합금. 촉매 | 136 |

| 34 | 탈륨 | 반도체 광학재료, 방사선 영상촬영, 조전도체 | 22 |

| 35 | 세슘 | 광전지. 형광체. 방사선 계측기. 석유시추 | - |

(2) 글로벌 공급 불안

희소금속은 매장량이 적은데 그나마도 몇몇 국가에 편중되어 있다. 희소금속 부자 나라는 5개로 중국, 캐나다, 러시아, 호주, 미국이다. 이들이 전체 매장량의 80%를 차지하고 있는데, 모두 땅 덩어리가 큰 나라들이다. 여기에 코발트는 콩고민주공화국, 백금은 남아공,니오븀은 브라질과 같은 식으로 특정 희소금속 매장량이 압도적인 나라들도 있다.

100여 종의 희소금속 중에는 이렇게 집중적으로 매장되고 집중적으로 생산되는 금속들이 많다. 특히 중국에 편중된 금속들이 많다. 당연하게도 자원의 편재성이 클수록 공급 불안정을 보일 가능성이 높다. 만약 지역 편중이란 특성이 다른 요인(가채연한과 산업적 중요성 등)과 결합되어 나타날 때 극심한 공급 불안은 물론 국가 간 분쟁으로 비화될 가능성도 있다.

• 미국: 베릴륨(90%), 헬륨(73%)

• 브라질: 니오븀(90%)

• 중앙아프리카: 코발트(DRC 콩고 64%), 탄탈럼(르완다 31%)

• 남아프리카공화국: 인듐(85%),크롬(43%),백금족(70%), 로듐(83%), 루테늄(93%),망간(33%)

• 러시아: 필타듐(46%)

• 터키: 붕산염borate(42%)

• 인도네시아: 니켈(33%)

- 호주: 리튬(44%)

• 중국: 안티모니(87%),바라이트(44%), 비스무스(82%),형석(64%),갈륨 (73%), 게르마늄(67%),인듐(57%), 마그네슘(87%), 천연 흑연(69%), 인산염 암석(44%), 인(58%), 스칸듐(66%), 실리콘 메탈(61%),텅스텐(84%), 바나듐(53%), 경희토류(95%), 중희토류(99%)

(3) 배터리용 희소금속 Rare Metal

전기차 배터리를 만드는 데 필요한 핵심 원자재는 리튬, 니켈,코발트, 흑연,망간, 구리 등이다. 미국 백악관은 확보 능력과 지속가능성, 미국 업체의 경쟁력 등을 고려해 리튬, 고순도 니켈,코발트를 특히 중요한 원자재라고 평가했다. 배터리에 들어갈 이들 핵심 원자재를 구매하려면 중국을 거쳐야 한다. 중국은 원자재 보유량이 많을 뿐더러, 원자재 가공 비중도 높기 때문이다.

Chapter 03 중국은 어떻게 희토류 강국이 되었나?

(1) 프롤로그

2009년 11월 호주방송공사Australian Broadcasting Corporation는 당시로서는 잘 알려지지 않았던 희토류에 대한 프로그램을 내보내면서 희토류라는 희소금속의 공급을 둘러싼 국가들의 움직임이 세계경제의 현실을 가장 잘 보여주는 것이라고 밝혔다.

“희토류는 현재의 세계경제가 중국에 얼마나 위험할 정도로 의존하고 있는지를 극명하게 보여준다. 세계는 중국의 희토류 공급에 90% 이상을 의존하고 있다. 중국이 희토류 공급을 중단하면 우리 생활의 일부가 되어 버린 아이폰을 만들 수 없다. 그리고 이 시대 최대의 공공 과제인 기후 변화 대응도 할 수 없다. 대부분의 저탄소 녹색 기술이 희토류에 절대적으로 의존하고 있기 때문이다.”

(2) 중국의 희토류 장악사

서구 세계의 눈으로 보면 희토류의 중국 독점이 갑작스러운 일일 수 있지만, 사실 이는 수십년 간에 걸친 국가 전략이 만들어낸 결과다. 2009년 중국은 희토류와 희소금속에 대한 글로벌 공급망 지배를 선언했다. 하지만 이런 움직임은 1950년대부터 이미 시작되었다.

중국 정부는 아주 오래전에 희토류의 잠재력과 전략적 중요성을 인지했다. 1950년대와 I960년대 중국은 희토류 원재료 채굴과 수출을 시작했다. 밸류체인 측면에서 보자면 전통 금속인 금,구리, 텅스텐 등과 구별되는 희토류만의 특징이 있다. 업스트림(원재료)과 미드스트림(산화물), 다운스트림(중간재 부품) 간에 엄청난 부가가치의 차이가 존재한다는 것이다. 일례로 원재료 상태의 희토류가 영구자석 중간재 부품이 되면 가치는 1,000배로 띈다. 채굴 직후부터 가치를 인정받는 금이나 구리, 원유와는 상당히 다른’ 특성이다.

중국이 원래부터 희토류 가공 기술이 뛰어났던 것은 분명 아니다. 애초에 희토류 밸류체인상 소재 분야의 세계 최고 기술은 일본이 가지고 있었다. 일본은 전략적으로 중국이 미드스트림 (화학적 분리와 가공) 부문을 담당하도록 했다. 중국은 이러한 전략적 토대 위에서 차근차근, 그리고 조용히 희토류 가공 기술 개발에 집중했다.

중국의 희토류 장악 로드맵을 개략적으로 정리하면 다음과 같다.

1970년대: 희토류 원재료 수출

1980년대: 희토류 산화물 수출

1990년대: 희토류 부품 수출

2000년대: 희토류 응용 완제품 생산

원재료만 수출하던 중국이 1980년대 이후 희토류 산화물 수출을 장악하게 된 가장 큰 이유는 가격 경쟁에서의 승리다. 저가의 희토류 제품을 세계 시장에 공급함으로써 경쟁 상대인 미국과 유럽의 희토류 기업들을 문닫게 한 것이다. 1998년 미국 네바다주의 마운틴 패스 광산이 폐광한 것이 전형적 사례다. 더군다나 1980년 이후 국제사회 차원에서 원자력 물질과 방사능 규제가 강화된 것이 미국과 유럽의 희토류 광산 운영에 큰 장애물로 등장했다. 미국 내 원자력 관련 환경 규제도 강화되었고, 시민단체의 반대로 광산 활동 환경 전반에 큰 변화가 왔다.

중국이 국산화에 총력을 기울인 분야는 영구자석이다. 희토류 다운스트림 중간재 부품 중 가장 활용도가 높고 부가가치 또한 높기 때문이다. 중국은 희토류 원재료 장악을 지렛대 삼아, 서구의 희토류 응용 기술을 획득 하기 위해 합법적, 비합법적 방법을 모두 동원했다. 여기에는 서구 기업의 유치도 포함된다.

(3) 중국의 선전포고, 희토류 전쟁물자가 되다

희토류 응용 기술을 갖추게 된 중국은 기존과 180도 다른 전략을 펼치기 시작했다. 미국, 유럽, 일본이 충격적인 타격을 입게 된 것은 중국의 희토류 수출 정책이 바뀌었기 때문이다. 2008 년 중국 산업정보통신부는 국무원 보고를 통해, 향후 6년 동안 희토류 중 디스프로슘을 특정해서 수출을 대폭 축소할 계획이라고 밝혔다. 이것이 희토류 분쟁의 시발점이었다. 중희토류인 디스프로슘은 영구자석의 필수 재료이기 때문이다.

중국이 희토류 장악력을 더욱 강화할 수 있었던 것은 그들이 희토류 중에서도 중희토류를 생산, 제조할 수 있는 매우 드문 국가라는 데 있다. 현재 글로벌 희토류 공급망의 가장 큰 문제는 중희토류를 생산하는 유일한 국가가 중국이라는 점이다.

세계 희토류 생산량의 40% 이상이 희토류 자석 제조에 쓰이고, 2028년 에는 그 비중이 68%로 높아질 것이라 전망되므로 희토류 문제는 결국 중희토류 문제다. IEA국제에너지기구는 2050년에는 태양광이 현재보다 17배 증가하고, 2038년에는 전기차가 신차 판매의 50%를 차지하며 2050년에는 90%까지 급증할 것이라 예측한다. 따라서 2030년까지 영구자석 소재 부품인 네오디뮴과 디스프로슘 수요는 각각 27배와 7배까지 급증할 것이 예상된다.

중국의 최우선 목표를 한 문장으로 정리하면 다음과 같다.

‘중국에서 채굴된 희토류 원재료를 국내에서 분리,가공하여 최종 영구 자석 부품으로 만들어 조립해서, 중국산 전기차와 풍력 터빈, 태양광 패널,절전형 조명 시스템을 생산한다.’

희토류는 이제 전시 전략물자와 같은 수준에서 다뤄지기 시작했음을 알 수 있다. 이제 희토류는 중국만이 생산할 수 있다는 중국 정부의 자신감의 발로다. 중국 밖의 희토류 생산업자들은 중국 정부의 전폭적 지원을 받는 저렴한 희토류와의 경쟁에서 파산했다. 중국은 서구의 환경규제 때문에 혹은 경제성이 없어 파산한 기업들이 중국으로 기술과 공장을 이전하도록 정책을 만들기까지 했다.

시간이 갈수록 희토류의 밸류체인은 중국으로 집중되었다. 희토류 원재료 생산업자, 소재와 부품 기술,공장들이 중국으로 이전하거나 중국 자본에 의해 인수합병되는 추세가 대세를 이루었다. 중국 희토류 생산의 실리콘 밸리라 불리는 내몽골 바이원 어보 광산과 내몽골 수도 바오터우에는 희토류 소재 가공 기업 3,000여 개가 몰려 있는데, 이 가운데 외국 기업들이 200여 개에 달한다. 중국 정부는 외국 기업들에게 각종 세제 혜택을 포함한 우대 정책도 화끈하게 실시했다. 그 결과 난공불락의 바오터우 희토류 산업개발지역이 조성되었다.

(4) 중국과 비중국의 대결

지난 20년 동안 중국의 저렴한 희토류와 희소금속에 안주했던 나라들은 갑작스러운 상황 변화에 엄청난 충격을 받았다. 거의 일본의 진주만 공습에 비견될 만한 사건이었다. 중국의 희토류 수출 규제는 서구와 중국 간의 총성 없는 전쟁의 서막이었다.

1998년 문을 닫았던 마운틴 패스 광산은 2007년 다시 문을 열었다. 우선은 기존 광산 활동에서 나온 잔류물mining tailings에서 희토류를 분류, 분리하는 일을 시작한 것이다. 참고로, 마운틴 패스 광산은 2008년 몰리코프 Molycorp Minerals, LLC사가 인수해서 2015년 파산할 때까지 운영했고, 현재는 헤지펀드 컨소시엄인 MP 머티리얼즈가 운영 중이다.

호주는 마운트 웰드Mt. Weld 광산에서 생산을 시작했다. 캐나다와 아프리카 말라위에서도 희토류의 경제성 평가를 시작했다. 호주의 한 광산 회사는 50년 동안 세계 수요의 약 25%를 충족 시킬 수 있는 그린란드의 희토류 광산을 연구하기 시작했다.

2005년부터 시작된 중국의 전략광물 생산 • 수출 규제에 대한 충격파에 대해서는 유럽과 미국이 약간 다른 반응을 보이고 있다. 유럽의 경우 주로 재생에너지와 전기차 분야에 대해 우려한다면, 미국의 주된 관심은 국방과 방위산업 분야다. 물론 미국의 경우에도 희토류와 전략광물의 60% 정 도는 석유가스 산업과 정유화학 분야에서 사용된다. 단 5%만이 미사일 유도 시스템,차세대 전투기, 레이저 시스템, 각종 통신장비 등 첨단 군사장비에 사용된다. 하지만 이 5%가 심각한 상황을 야기한다.

(5) 중국의 시기별 희토류 전략

중국의 희토류 단순 생산에서 부가가치 고도화,국산화,일괄 수직생산 체계 확립으로의 발전은 시기별로 다음과 같은 단계를 거쳤다. (미국과 비교)

1950년대

1927년 중국의 저명한 지질학자 Ding Daoheng, 내몽골의 바이원 어보에서 풍부한 희토류 매장지 발견

1950년 내몽골 바오터우시 철강회사Baotou Iron & Steel 설립 및 철강 생산 시작

1950년 내몽골 바이원 어보 광산Bayan Obo Mine 조성

1957년 철강 생산 부산물로 희토류 생산 시작

1957년 미국 마운틴 패스 광산 희토류 생산 시작

1960년대

1963년 바오터우 희토류연구소The Baoton Research Institute of Rare Earths: BRIRE 개설

1964년 미국 마운틴 패스 광산 희토류 산화물 수출 시작

1970년대

• 1972년 중국 희토류 산업의 창시자, 쉬광센Xu Guangxian 교수, 희토류 연구본격 시작

• 1972년 쉬광센 교수, 정부로부터 프라세오디융Pr과 네오디뮴Nd 분리 임무부여

1980년대

19S0년 IAEA, NRC 희토류 규제 시작

1983년 Chinese Society of Rare Earth 학술단체 최초로 영어-중국어 희토류 저널 발행

19S4년 7개의 희토류 원소의 분리 • 추출에 성공함으로써(바오터우 희토류 연구회 희토류 채굴에 획기적인 발전)

19S5년 희토류 산화물 수출 시작

1986년 3월 Program 863(국가 과학기술 혁신 계획) 시행

1987년 희토류 국가연구소 1호 설립

1990년대

1990년 중국의 희토류 수출 미국 추월

1991 년 희토류 국가연구소 2호 설립

1992년 덩샤오핑,희토류를 산업 정책으로 제시

1992년 바오터우 희토류산업발전단지 구축

1995년 미국의 영구자석 기업 마그네퀘엔치Magnequench, 중국 기업이 인수

1996년 미국 광산청Bureau of Mines 폐지

1997년 프로그램 973(국가 기초연구 계획) 시행

1997년 마그네퀘엔치 희토류 산화물 공장 중국으로 이전

1998년 중국, 마그네퀘엔치 미국 공장 폐쇄

1998년 미국 마운틴 패스 광산 폐업

1999년 희토류 국가연구소 3호 설립

1999년 미국 의회 콕스보고서

2000년대

2000년 중국, 희토류 응용 완제품 생산 시작

2001년 희토류 국가연구소 4호 설립

2003년 중국의 해외 자원개발 시작, 아프리카에 집중

2005년 점진적 생산과 수출 규제 시작

2008년 EU 전략물자 지정

2009년 EU 핵심 전략물자 발표

2009년 희토류 수출 감소

2010년 중국의 일본 희토류 수출 중단

2011 년 희토류 가격 급등

2012년 미국 마운틴 패스 광산 재개장

(6) 글로벌 제조 강국, 중국

일부 학자들은 1990년대 초 미국 희토류 산업의 몰락을 환경 규제의 결과라고 설명한다. 미국 캘리포니아에서 전성기를 맞았던 미국 희토류 산업에 환경 규제란 장애물이 등장한 것은 1980년에 들어서면서부터이다. 1980년 7월 국제원자력위원회IAEA와 원자력규제위원회Nuclear Regulatory Commission가 광산 활동에 의한 방사능 물질의 처리와 운반을 엄격히 금지하는 합의안을 도출했다. 문제는 모나자이트류의 희토류 광산에서 토륨이 함께 채굴된다는 이유로,희토류 광산 활동을 토륨 광산 활동과 동일시하는 합의문이 나온 것이다.

중국은 1980년대 이후 국제 원자력계의 규제에서 자유로웠다는 점이 희토류 산업 도약의 가장 큰 동인이었다. 무엇보다 중국은 국제원자력위원회 회원국이 아니었다. 또한 중국 희토류는 미국처럼 모나자이트 층에서 채굴되는 것이 아니고 철광석의 부산물로 생산되므로, 국제원자력위원회의 규정보다 훨씬 낮은 토륨 성분을 가지고 있었다. 중국이 IAEA 회원국이 된 것은 1984년이다. 그때는 이미 중국 희토류 생산에 대한 규제 관련 문제점은 해소된 상태였다.

1980년대 중국은 희토류 글로벌 공급망에 화려하게 등장했다. 희토류 분리 기술 개발이 완성되고,희토류 소재와 산화물을 본격적으로 생산, 수출하기 시작한 시기다. 바오터우 희토류연구소Baotou Research Institute of Rare Earth 연구원들은 1984년 7개의 희토류 원소를 성공적으로 분리 • 추출하는 데 성공했다. 이는 희토류 채굴에 획기적인 발전을 가져왔다. 1985년에는 중국의 희토류 산화물수출이 시작되었다.

1986년에는 국가가 주도하는 과학기술 혁신계획 ‘프로그램 863’이 진행되었다. 생명공학, 우주, 정보, 레이저, 자동화, 에너지 및 신소재 분야에서 국가가 연구개발을 주도해 세계 수준의 기술혁신을 이루겠다는 야심이 담겨 있다. 희토류는 프로그램 863이 중점을 두는 사업이었다. 1987년에는 첫 번째 희토류 관련 국가연구소가 설립되었다. ‘희토류 화학 및 물리학 열린 연구실’은 중국 아카데미 산하 ‘장춘응용화학연구소’로 이름을 바꿨고, 2002년에는 ‘희토류 화학 및 물리학 CAS 핵심 연구소’가 되었다.

중국 정부는 희토류를 ‘국가 보호가 필요한 전략적 광물’이라고 선언했다. 희토류 산업이 중국에 미칠 잠재력을 이해하기 시작한 전략적 움직임이었다. 그 이후로 중국은 희토류 산업에 대한 중앙 집중식 통제를 강화했다. 희토류에 대한 더 높은 시장 가치를 창출하고자 한 것이다. 그러기 위해서 내부 공급망을 구축하고, 기술 노하우를 개발하고, 희토류를 사용해 중국 내에서 최종 제품을 제조하는 하이테크 기업을 유치하는 방법을 모색했다.

중국이 희토류 자원에 ‘국가 보호’라는 딱지를 붙인 것은 어떤 의미일까? 외국인 투자자의 희토류 채굴은 원칙적으로 금지되었다. 1990년 이후 모든 외국인 투자자는 중국 기업과의 합작 형태로만 희토류 제련 및 분리에 참여할 수 있었고, 이마저도 국가의 승인을 받아야 했다. 게다가 모든 합작 투자는 중국 국가발전기획위원회와 상무부의 승인이 필요했다.

(7) Go China! 중국 이전 러시

중국이 미국의 희토류 생산과 수출량을 앞지르기 시작하는 1990년대 중반부터 미국, 유럽, 일본의 첨단제조 기업과 공장들이 중국으로 이전하기 시작했다. 중국의 저렴한 노동력도 유인이었지만, 그보다는 중국의 희토류를 저렴하게 이용하기 위한 것이었다.

중국은 외국 기업을 중국 내에 유치하기 위해, 거대한 고객 기반과 값싼 노동력을 협상 수단으로 이용해 왔다. 그런데 2010년부터는 양상이 조금 바뀌었다. 이제 중국은 희토류와 희소금속에 대한 독점을 무기로 사용하기 시작했다. 전기자동차, 하이브리드 자동차, 휴대폰, LED 등 첨단 제조 기업들을 중국으로 끌어들이고자 한 것이다.

시장을 선도하는 희토류 자석 두 가지는 사마륨-코발트SmCo 자석과 네오디뮴-철-붕소NdFeB 자석이다. 열 안정성이 높아 토마호크 등의 미사일 유도 시스템을 위시한 무기 체계에 적합하다. 네오디뮴-철-붕소 자석은 1980년대에 도입되었다. 이들 자석에 관해 특허를 획득한 기업은 제너럴 모터스와 히타치 스미토모 스페셜 메탈, 두 회사다. 1986년 GM은 인디애나주 앤더슨이라는 도시에 마그네퀘엔치라는 자동차용 희토류 영구자석 공장을 열었다.

GM의 마그네퀘엔치는 종국적으로 중국자본에 인수되었다. 마그네퀘엔치를 인수한 직후, 특허 기술(jet-casting process)이 중국으로 유출됐다. 이 거래는 미국의 전략적 실수였다. 사업이 떠나면 기술도 함께 떠나기 때문이다. 1998년에는 세계 자석 생산량의 90%가 미국, 유럽,일본에서 이루어졌지만, 그로부터 10년 후에는 거의 대부분의 자석 산업이 중국으로 이전되었다. 실제로 중국은 전 세계 영구자석 공급의 거의 90%를 담당하고 있다. 이제 중국은 '중국 제조 2025’의 목표에 따라 산업 구조 재편과 부가가치 창출에 매진하고 있다. 2025년까지 핵심 부품 및 소재의 70%를 국내 생산한다는 계획이다.

(8) 중국의 희토류 기술, 어디까지 왔나

1990년대 초반 중국은 희토류 소재와 산화물 수출로 시작해, 1990년대 말에는 자석, 형광체, 연마재 등 고부가 가치 제품을 생산했다. 대략 2000년부터는 전기 모터,컴퓨터,배터리, 액정 디스플레이LCD, 휴대폰 및 휴대용 음악 기기와 같은 완제품도 생산한다. 결국 중국은 세계 최대 희토류 생산국이 되었다.

전기차 굴기

2007년 5월 1일 원자바오 총리는 완강을 과학기술부 장관에 임명하고 전기차 개발 임무를 부여했다. 그는 공산당원이 아니면서 장관에 임명된 중국 정부 최초의 인물이다. 완강은 중국 정부를 상대로 전기차 개발의 중요성을 주장했고, 중국 공산당과 정부, 군부는 종합적 전략 차원에서 전기차 개발에 올인하기로 했다. 미국이 석유와 전통적 자동차 산업을 장악하고 있는 상태에서,미국에 의해 석유 공급이 차단될 수 있다는 우려가 배경이 되었다.

전기차 개발에 돌입한 지 1년 만인 2008년, 중국은 2,100대의 전기차를 생산했다. 2009년 2월 중국 정부는 전기차와 하이브리드 차량 등 신에너지 차량 확산을 위해 상하이, 베이징 등 13개 대도시를 신에너지 차량 시범도시로 지정했다(조정원 2018). 시진핑 집권 이후 완성차 업체들을 대상으로 시행된 전기차 생산 의무 할당제와 같은 정책이 전기차 확산에 결정적인 계기가 되었다. 중국의 전기차 생산은 2015년 330,000만 대, 2017년 에는 100만 대를 넘어섰다. 2018년 기준으로 전 세계에서 판매된 전기차는 200만 대를 넘어섰다. 이 중 3분의 2는 중국의 국산 전기차였다.

태양광 패널

1970년대 중반부터 1990년대 중반까지 20년간 태양광 시장을 견인한 것은 미국이었다. 1990년대 중반부터 미국을 이어받은 것은 일본이었다. 1970년대부터 태양에너지의 보급과 연구개발에 관심을 가졌던 일본은 반도체 강국으로서 실리콘을 주원료로 하는 태양전지에 강점이 있었다. 2004년 일본 태양광 설비 용량은 세계 1위인 1,132MW를 기록했다. 2005년 이후에는 독일이 세계 최대의 태양광 시장으로 발돋움했다. 스페인과 이탈리아는 재생에너지에 높은 보조금을 책정하여, 유럽은 세계 태양광 수요의 60%를 차지할 정도로 태양광 보급의 중심지가 되었다.

1990년대 후반부터 중국이 존재감을 드러내기 시작했다. 중국은 자국 생산 패널의 90% 이상을 유럽에 수출하는 세계 최대의 태양광 패널 제조국이자 수출국으로 부상했다. 2009년을 계기로 중국은 자국 내 태양광 보급을 늘리기 시작했다. 2009년 중국 정부는 약 30억 달러 규모의 태양광 보조금 정책인 '골든 썬Golden Sun 프로그램’을 가동했다. 2020년까지 자국 태양광 설비용량을 20GW까지 키움으로써, 세계 최대의 태양광 시장으로 탈바꿈할 것을 목표로 한 것이다.

풍력 터빈

영구자석은 외부로부터 전기를 공급받지 않고 자체적으로 안정된 자기장을 발생, 유지하기 때문에 풍력 터빈, 전기차 모터의 필수 부품이다. 희토류 소재인 네오디뮴을 가공해 만든 네오디뮴-철-붕소Nd-Fe-B계 영구자석은 인류가 만들어낸 최강의 작품이다. NdFeB계 영구자석은 70%의 철 성분에 30%의 네오디뮴이 들어간다. 작은 크기에 강력한 자성을 유지하기 때문에 노트북 컴퓨터,MP3 플레이어, 파워 스티어링 핸들, 자동차 자동 제어장치 등에 응용된다. 에어컨과 의료용 MRI에도 영구자석이 들어가는 데, 영구자석을 활용한 산업용 에어컨은 전기 소비가 50% 줄어든다.

사마륨-코발트Sm-Co계 영구자석이 300도의 고온을 견디는 데 비해, NdFeB계 영구자석의 최대 단점은80도가 넘어가면 자성이 약해진다는 것이다. 이런 단점을 극복하기 위해 NdFeB계 영구자석에 4-4.5% 정도의 디스프로슘Dysprosium과 프라세오디뮴Praseodymium, 가돌리늄 Gadolinium을 추가한다. 디스프로슘 수요의 95%를 차지하는 것이 영구자석이다. 2010 년 디스프로슘의 총수요를 1,800톤으로 볼 때 2050년에는 최저 14,000톤 에서 최고 50,000톤이 필요할 것으로 예측된다.

디스프로슘 공급 부족이나 가격 급등에 가장 민감한 산업 분야는 풍력발전이다. 영구자석을 활용한 직접 구동식direct-drive 터빈이 풍력 발전 기술에 획기적 진전을 가져왔기 때문이다. 직접 구동식 모터에는 영구자석이 약 450여 개 들어간다. 특히 유럽의 풍력 발전 산업은 태양광 산업을 능가한다. 독일의 지멘스Siemens와 에네르콘Enercon, 덴마크의 베스타스Vestas 등 풍력 발전 기업들은 90% 이상의 관련 소재를 중국에서 공급받는다.

(9) 중국의 희토류 연구개발

한중과학기술협력센터 (2011) 보고서에 따르면, 중국은 아직 희토류 밸류체인 가운데 상류와 중류 부문에서 강점을 보이고 있다. 중국이 세계 최대 희토류 생산국이자 수출국임에는 분명하지만, 하류 부문의 핵심 기술은 세계 수준과 차이를 보이고 있다는 것이다. 중국은 희토류 응용 기술 중에서도 희토 발광 소재,수소 저장 소재, 영구자석 소재에 집중하고 있다. 특히 중국은 영구자석 분야에 강점을 보이는데 해당 분야 특허 보유 수량이 일본, 미국,유럽을 합친 것의 2배가 넘는다.

1995년 GM의 자회사인 마그네퀘엔치를 중국이 인수하면서 미국의 기술이 중국으로 유출된 것으로 보인다. 하지만 많은 특허 수량에도 불구하고, 정밀 가공의 핵심 기술은 아직 보유하지 못한 것으로 보인다. 예를 들어 컴퓨터 디스크나 모터의 마그네틱 실린더, 음향 설비의 자기 헤드와 같은 고부가가치 첨단 제품이다. 중국도 이런 상황을 잘 알고 있었다. 12차 5개년 계획과 13차 5개년 계획을 통해 희토류 관련 기초기술 연구와 응용 기술 확보를 위해 국가 지원을 대폭 강화했다. 2000년부터 2010년까지 희토류 관련 과학 기술 논문만 43,270편에 달했다.

(10) 중국 희토류 전략의 전면적 변화

1970년대 희토류 광물만 수출하던 중국은 1990년대 말에 자석, 형광체, 연마 분말을 생산하기 시작했다. 2000년대로 진입하면서 전기 모터, 배터리, LCD 같은 완제품 생산에 이르게 된다. 상황 변화에 따라 중국의 희토류 전략도 바뀌기 시작한다.

첫째, 중국의 재생에너지와 전기차 산업이 급성장하면서 국내 수요 충당을 위한 희토류 확보가 최우선 과제가 되었다.

둘째, 희토류 원재료 수출을 지양하고 희토류 고부가가치 산업화가 중국의 중요한 목표가 되었다.

환경 규제 탓에 미국을 포함한 중국 밖의 희토류 생산시설은 거의 문을 닫게 되어, 중국의 글로벌 시장점유율은 90%를 넘게 되었다. 2005-2010 년 중국은 희토류 생산과 수출 규제에 나섰다. 서구 세계의 안일한 대응 속에 희토류 시장은 어느새 판매자 우선 시장으로 전환된 것이다. 이는 희 토류 무역뿐만 아니라 중국-미국, 중국-유럽, 중국-일본의 관계에 중대 한 전환점이 되었다.

2005년부터 중국이 점진적으로 희토류 생산과 수출을 규제하기 시작했다는 것은 희토류 부가가치 고도화, 국산화, 일괄 수직생산 체계가 완성되고 있음을 의미한다. 미국,유럽, 일본은 오랫동안 아프리카,남미,동남아 국가들을 대상으로 원재료 무역을 해왔다. 값싼 원재료를 수입해서 가공한 다음 고부가가치 상품을 역으로 수출하는 형태를 말한다. 이제 중국을 상대로는 그것이 불가능해진 것이다.

세계 희토류 자산 인수

중국의 목표는 명확하다. 중국에서 채굴된 희토류 원료를 가공하고, 최종 부품을 생산하고,‘메이드 인 차이나’의 전기차, 풍력 터빈, 태양광 패널, 절전형 조명 시스템을 만드는 것이다. 그런데 의외로 중국이 우려한 것은 기술이 아니라 원재료 확보였다. 따라서 중국 내 희토류가 국내 소비를 감당하지 못할 경우를 대비해 해외 자원 확보에 나서게 된다. 중국은 호주,캐나다, 아프리카,남미,동남아 희토류와 전략광물 원재료를 확보해, 가능하면 중국에서 분리 • 가공하겠다는 목표를 세웠다. 모든 제품의 희토류 공급망이 중국 국내에서 이루어지는 것이다.

1990년대 중반 이후 중국은 생산,가공,소비 및 R&D를 포함한 희토류 공급망의 모든 측면을 지배하고 있다. 2005년까지 러시아,인도,브라질에서 소량의 희토류가 생산되었지만,중국은 세계 희토류 자원의 97%를 공급했다

희토류 전쟁 시작되다

중국의 희토류 수출 제한 조치는 2007년 시작되었다. 이때부터 중국은 희토류 부문에 영향을 미칠 만한 여러 조치들을 발표했다. 목표는 희토류 공급망을 중국 내에 유지하는 것이다. 2009년 8월 중국 산업정보화부의 보고서 초안은 향후 5년 내에 희토류 수출이 금지될 것을 명시하고 있다.

중국 정부 문서 ‘2009-15 희토류 산업 발전 계획’에 따르면, 향후 6년 동안 새로운 희토류 채굴 허가가 승인되지 않고 새로 설립된 희토류 제련 회사의 분리가 엄격하게 검토될 것이라고 한다. 모든 조치들은 중국의 희토류 수출 총량 감소를 가리킨다. 희토류를 전적으로 중국에 의존하는 많은 나라의 지도자와 기업인들은 이런 조치들을 접하며 충격에 휩싸였다.

중국의 계획은 현실이 되었다. 2009년 9월에는 수출 관세를 10%에서 15%로 인상했고, 2011년에는 다시 25%로 인상했다. 2011년 중국은 희토류가 10% 이상 함유된 합금철 수출에 25%의 관세를 부과했는데, 이는 중국의 희토류 수출이 크게 감소하는 결과를 가져왔다. 아울러 희토류 가격은 강하게 상승했다. 이른바 희토류 공급 위기의 시작이다. 게다가 중국은 2010년부터 수출 쿼터를 70% 가까이 축소함으로써 일부 희토류는 가격이 850%까지 치솟기도 했다. 중국발 공급 위기로 인해 여러 국가에서 적어도 12개의 새로운 광산 프로젝트가 가동되기 시작했다

중국의 압도적 광물투자

17종의 희토류와 40여 종의 희소금속은 압도적으로 중국에 매장량과 생산량이 집중되어 있다. 미국은 1950-1960 년대 세계 최대 생산국 지위를 중국에 내어 준 후 생산이 거의 중단된 상태이고, 유럽과 일본은 부존량 자체가 없다. 중국을 ‘희토류와 희소금속의 사우디아라비아’라고 불러도 전혀 손색이 없다. 21세기 첨단 제조업과 디지털 경쟁에 돌입한 미국과 중국의 진로를 결정하는 데 있어 양국의 생산 능력 차이는 결정적 요인으로 작용할 가능성이 크다.

중국은 국내에서 생산되는 희소금속의 ‘수성’ 전략의 일환으로 신소재 하이테크 글로벌 기업들이 중국으로 이전하도록 압박했다. 희토류, 텅스텐,안티모니, 몰리브덴, 인듐의 사용을 중국 내로 제한한 것이다. 또한 희소금속 수출 쿼터제를 도입해 생산랑을 조절했다.

한편으로는 글로벌 광물 메이저 기업에 대한 인수합병을 추진하고 ODA, 차관,관세 혜택을 활용해 아프리카 등 제3세계 자원 보유국과의 경제협력을 강화하였다. 금융위기로 인한 자원 가격 하락을 기회로 자원 투자도 확대하고 있다. 특히 미개발 자원이 풍부하지만 글로벌 광물 메이저 기업의 손길이 닿지 않은 아프리카 대륙에 투자를 집중했다. 2005년에서 2018년 사이 중국의 해외 자원 투자와 개발이 급속하게 확대되었다. 2018년 전 세계에서 광물 개발에 투입된 예산은 약 10조 원(80억 달러)이다. 2014년 이후 중국은 매년 광물 개발에 막대한 예산을 쏟아붓고 있는데, 연간 180억 달러에 달한다는 것이다. 캐나다,호주, 미국을 포함한 전 세계 국가들의 투자액을 합한 규모의 2배가 넘 는다

(11) 중국 희토류는 지속가능한가?

중국 국무원은 희토류 규제 강화를 발표하면서 ‘중국은 앞으로 870년 동안 생산할 희토류가 있지만,이것은 경희토류에 해당하는 수치’라고 강조했다. 반면 중희토류는 가채연수가 15〜50년밖에 되지 않아 희토류 생산과 수출 규제가 필요하다는 것이다.

심각한 환경오염 문제

중국의 희토류는 전국에 산발적으로 분포한다. 바이원 어보와 쓰촨 지역의 희토류는 바스트네 사이트라는 노천 광산open-pit에서 광석rare earth ore 형태로 채굴된다. 채굴된 광석은 여러 차례의 분쇄milling와 부유선광flotation 등 6~7 단계의 분리, 가공 공정을 거친다. 미국의 마운틴 패스 광산도 바스트네사이트 광산이다. 인도, 브라질, 베트남 등의 희토류는 모나자이트나 제노타임 형태로 존재하는데 이를 사광상 沙鑛床, placer deposit이라고도 한다. 모나자이트 역시 복잡한 가공 공정이 필수다.

희토류는 채굴 후 추출 및 분리 과정에서 많은 화학약품을 사용한다. 1톤의 희토류를 추출하는데, 황산이 포함된 6,300만 리터의 독성가스, 20만 리터의 산성 폐수, 1.4톤의 방사성 폐수가 발생 한다. 중국이 희토류 시장을 석권한 것은 이러한 대규모 환경오염을 감수했기 때문이다. 엄청난 양의 불소와 유황을 함유한 폐기물, 산 - 알칼리 폐수, 토륨 등의 방사성 물질로 인해 중국의 젖줄인 황하강 상하류 오염이 심각한 수준이다. 중국 환경보호부에서도「희토공업 오염물 배출 표준」(2011년 10월 1일부터 발효)을 발표하여 희토류 산업과 관련 기업이 오염이 적은 분리 공정을 채택하도록 유도하고 있다.

내몽골에 위치한 중국 최대의 희토류 광산,바이원 어보 주변의 토양,지하수,식물은 이미 방사성 물질로 오염된 상태다. 광산에서 만들어진 방사성 물질이 포함된 분진이 바람에 날아가 바이원 어보 시가지의 토양에도 축적된 것으로 밝혀졌다. 토양 상부층 10cm에서 토륨 축적이 확인 되었고, 광산 주변의 가축이 폐사하거나 농작물이 자라지 않는 현상도 관찰된다. 40세 이하의 주민들이 치아가 모두 손실되거나 각종 질환에 시달리는 비율도 높다.

반면에 중국 남방지역의 중희토류는 이온흡착형 점토ion-adsorption clay에서 추출된다. 이온흡착형 희토류는 별도의 가공과 분리 과정이 필요없다. 광석 형태로 매장되어 있는 것이 아니기 때문에 화학적 침출eaching 과정으로 추출된다. 지난 20년 동안 중국이 초고속으로 희토류 강국이 된 것도, 간저우시가 세계적 영구자석 제조의 중심지가 된 것도 중국 남방지역 희토류의 지질적 특성 때문이었다. 또한 중국 남방지역에서 불법 채굴이 활발한 것도 이런 특성과 무관하지 않다.

Chapter 04 미국·중국 글로벌 자원 쟁탈전

(1) 자원發 신냉전 체제 : 중국의 지배전략과 트럼프 정부의 반격

중국이 미국과 결별하고 신냉전의 길로 본격적으로 들어서게 된 배경에는 21세기 미래 산업의 원재료를 놓고 미국의 제조업 기반을 정면으로 와해시키겠다는 의도가 자리하고 있다. 이러한 상황이 수년간 전개되었음에도 불구하고, 오바마 정부(2009~2017)의 친중국 노선에는 변화가 없었다. 중국의 희소금속 지배 전략에 맞불을 놓은 것은 트럼프 정부에 들어와서다.

중국이 희토류와 희소금속 비축 제도를 공식적으로 마련해 국내 여러 장소에 비축하기 시작한 것은 2011년이다. 이는 20세기 미국의 모습과 묘하게 닮았다. 전 세계 석유 시장을 지배하던 미국은 영토 내에 대규모로 원유를 비축했고, 국제에너지기구International Energy Agency 회원국들을 통해서도 원유를 비축하고 유사시 비축유를 방출해 국제 유가의 등락을 마음대로 조정했던 것이다.

중국이 희토류를 무기로 사용한다는 것은 생산량과 수출량을 조절해 가격을 지배한다는 뜻이다. 그동안 중국의 골칫거리였던 희토류 불법 채굴과 불법 수출도 정비했다. 2015년 이후 중국 정부는 6개의 국영 희토류 기업만 생산과 수출을 할 수 있게 수직 통합화를 실시했다. 이러한 전략 변화와 거의 동시에 철강, 구리, 아연, 알루미늄 등 기본금 속과 리튬, 코발트, 니켈,탄탈럼,크롬, 망간, 백금족,니오븀, 바나듐 등 희소금속의 확보를 위해 해외 자원 개발 전략을 펼치기 시작했다. 중국 내에서 충분히 생산되는 희토류와는 달리, 이러한 희소금속들은 중국 내의 생산량이 적다. 아프리카, 남미 등에서 미국,유럽, 일본과 중국 간의 본격적인 자원 쟁탈전이 시작된 것이다.

해외 자원을 놓고 미국,유럽, 일본과 중국이 치열한 경쟁을 벌이는 현장은 다음과 같다.

브라질: 니오븀(90%)

칠레,볼리비아: 리튬

콩고민주공화국: 코발트(64%)

르완다: 탄탈럼(31%)

남아프리카공화국: 인듐(85%),크롬(43%),백금족(70%),로둠(83%), 루테늄(93%), 망간(33%)

인도네시아: 니켈(33%)

호주: 리튬(44%), 희토류,철광석

미얀마: 희토류

아프가니스탄: 구리,희토류

북한: 희토류

아프리카 (나미비아, 말라위, 앙골라, 탄자니아, 우간다, 마다가스카르, 모잠비크,부룬디등): 희토류

그렇다면 생산과 수출이 중국에 집중되어 있는 희소금속에는 어떤 것들이 있을까? 다음은 미국, 유럽, 일본이 특히 우려하고 있는 희소금속들이다(괄호 안의 숫자는 중국의 생산량 비중). 수치가 사뭇 심각하다. 앞에서도 말했지만 21세기 자원 전쟁은 희토류에 그치는 것이 아니다. 희소금속, 더 나아가 기본금속까지 전선이 확대되고 있음을 직시해야 한다.

안티모니(87%)

비스무트(82%)

갈륨(73%)

게르마늄(67%)

마그네슘(87%)

텅스텐(84%)

바나듐(53%)

중희토류(99%)

(2) 자원 확보 무한경쟁

미국, 중국, 유럽, 일본 등은 희토류, 희소금속과 같은 기술금속이 21세기의 새로운 첨단 산업에서 각국의 경쟁력과 주도권을 결정할 것이라고 보고, 기술금속의 안정적 확보에 사활을 건 쟁탈전을 벌이고 있다.1 산업적,경제적 중요성으로 볼 때 쟁탈전의 제1순위는 영구자석용 희토류다. 2040년까지 디스프로슘은 27배, 네오디뮴은 7 배 가격이 폭증할 것이 예상된다.

미국은 국내 중희토류 생산을 시작하기 위해 투자 유인책을 내고 인허가 절차를 간소화하고 있다. 일본은 근해의 해저에서 대규모 희토류 매장지를 발견했지만 생산까지는 시간이 걸리므로, 우선은 아프리카, 미얀마, 북한 등의 희토류에 관심을 보이고 있다. 국내 생산분은 비축하고 해외 자원을 확보하려는 중국과 충돌할 수밖에 없는 상황이다. 미국은 최근 말라위의 희토류 개발을 위해 적극적으로 움직이고 있다. 캐나다와 호주는 영국 주식시장 상장에 성공한 레인보우Rainbow Rare Earths사를 통해 부룬디의 희토류 개발에 나섰다. 이는 아프리카에서 가장 앞서가는 프로젝트로 보인다

(3) 미국은 중국 의존에서 벗어날 수 있을까?

2005년 이후 중국 정부는 다양한 정책을 동원해 국내 희토류 생산과 수출을 통제하기 시작했다. 그리고 2010년 9월 그 유명한 센카쿠 열도 사건이 일어났다. 그리고 알 수 없는 이유로 중국의 희토류 수출이 지연되기 시작했다. 2009년 연간 5만 톤 가량의 희토류 수출 쿼터를 유지하던 중국이 2010년부터 연 3만 톤으로 축소하겠다고 발표했다. 전년 대비 40%나 감소한 수치다. 이로 인해 국제 희토류 가격은 최대 16배 상승했다.

영구자석용 희토류에 대한 수요 급증 시기와 중국의 비공식적인 일본 수출 엠바고로 인해, 2011년 5월에서 그해 말까지 가격은 급등했다. 희토류 공급망의 중국 독점이 현실화된 것이다. 당시 미국, 유럽, 일본의 재생 에너지와 전기차, 스마트폰 업체들은 충격에 휩싸였다. 중국발 희토류 리스크로 재생에너지와 전기차 보급에 차질을 빚을 것이란 전망들이 나오기 시작했다. 이때부터 각국은 희토류와 기타 핵심광물 리스트를 만들어 위기 관리를 시작했고, 공급망 회복탄력성supply chain resilience 복원 차원에서 우선은 비축된 광물로 공급 중단을 견디면서 대체 공급자와 공급망을 구축하기 시작했다.

중국의 희토류 수출 규제 이후 글로벌 희토류 생산 구도에서 가장 큰 변화는 세계 희토류 생산에서 차지하던 중국의 비중이 2010년 90%에서 2018년 70%로 낮아졌다는 점이다. 2025년경 중국의 비중은 50% 이하로 줄어들 것이라 전망된다. 2019년 전 세계 희토류 생산량 190,000톤 중 중국 밖에서 생산된 희토류가 약 70,000톤이었다. 미국 지질연구소USGS는 2019년 미국의 희토류 생산이 전년 대비 8,000톤 증가해 26,000톤이 되었으며, 이로써 중국에 이어 세계 2위의 희토류 생산국이 되었다고 발표했다. 그 다음이 호주 라이너스사가 소유한 마운트 웰드 광산으로 2019년 현재 20,000톤을 생산했다. 언론 보도에 따르면, 2018년 중국이 약 4만 톤의 희토류를 수입해 최대 수입국이 되었다고 한다.

중국의 무역전쟁 필승 카드

최근 미중 무역 분쟁이 심화되고 있는 가운데 중국이 과연 ‘희토류 수출 금지 카드를 꺼내 들 것인가’가 초미의 관심사다. 지금은 2010년이 아니기 때문이다. 그동안 각국은 나름 공급망 다변화 등의 노력을 해왔다. 중국 입장에서, 상대에게 치명적 상처를 입힐 수 없는 카드를 섣불리 쓸 이유가 없다. 그렇다면 서구 선진국들은 그동안 중국 의존에서 얼마나 자유로워졌을까? 수요와 공급이란 수치상으로는, 중국 이외의 많은 생산자가 추가로 희토류를 생산함으로써 공급 다변화가 이루어진 것이 사실이다.

그런데 공급망이라는 관점에서 들여다보면 상황이 달라진다. 미국에서 생산된 희토류 원재료는 고스란히 중국으로 수출된다. 미국 내에서 분리 및 가공 공정을 담당할 시설이 없기 때문이다. 수출된 원재료는 중국 내에 서 분리 • 가공되어, 희토류 산화물의 형태로 미국에 수출된다. 이는 단순 생산량 수치만으로는 희토류 밸류체인과 공급망 리스크를 정확히 알 수 없다는 사실을 적시한다. 이 상태라면 미국이 아무리 희토류를 많이 생산한다 한들, 문제는 그대로라는 의미다.

반면 호주 라이너스사가 생산한 희토류 원재료는 말레이시아 퀀탄 Quaman의 분리가공 시설에서 희토류 소재로 만들어져 일본으로 수출된다. 중국으로부터 자유로운 공급망이다. 하지만 말레이시아 내부에서 환경적 위험성에 대한 사회적 반발이 상당한 리스크로 작용할 것이란 예측 이다. 2020년 이후 글로벌 희토류의 가장 큰 쟁점은 특정 희토류 소재 ‘네오디뮴’과 '디스프로슘’의 공급 부족이다. 이 둘은 중국 정부가 생산과 수출 규제를 하고 있는 희토류이기도 하다. 이중에서도 중희토류로 분류되는 디스프로슘이 가장 문제다.

디스프로슘은 중국 정부의 주 규제 대상인 남중국 간저우시 주변에 다량 매장되어 있으며,중국 밖에서는 미국 알래스카주와 와이오밍, 그린란드 등에서만 발견되었기 때문이다. 2013년 이후 급증한 중국 이외 지역 (ROW: Rest of World) 희토류는 대부분 경희토류다. 2019년 5월 중국 정부는 미국의 대중 무역관세 인상과 중국 통신장비업체 화웨이에 대한 거래 제한 조치에 대응해, 희토류 수출 제한을 검토했다. 중국이 희토류를 보복 카드로 쓸 것이란 전망이 팽배했다. 그도 그럴 것이, 2010년대 이후 중국은 정치, 경제적으로 다른 국가와 마찰을 빚을 때마다 희토류 카드를 꺼내 들었기 때문이다.

미국의 대응

2018년 미국과의 무역 전쟁이 시작되자, 중국 내에서 희토류 카드를 활용해야 한다는 주장이 다시 나왔다. 중국의 무역전쟁 필승 카드 3장 중 첫 번째가 희토류 대미 수출 금지, 두 번째가 2조 달러에 달하는 미국 국채 활용, 세 번째가 중국 시장에서의 미국 기업 추방이다. 미중 갈등이 격화하는 상황에서 미국은 국제 희토류 가격 급등과 밸류체인 급변동 가능성에 대비하고 있다. 미국 정부는 국방부가 전면에 나섰다. 희토류 문제를 국가 안보 차원에서 다루기 시작한 것이다.

2018년 조업이 중단됐던 마운틴 패스 광산의 채굴을 재개하고,호주 희토류 광산업체 라이너스와 미국 화학업체 블루라인이 합작으로 텍사스 지역에 희토류 분리 • 정제 공장 건설을 추진 중이다. 미국은 그린란드를 통째로 매입하려는 시도도 했다. 비록 적은 양이지만 그린란드 남부의 크바네필드Kvanefleld에 중희토류가 매장돼 있기 때문이다.

1983〜2005년이 중국의 희토류 독점 시기라면, 지금은 생산과 공급망 다변화의 시기다. 하지만 디스프로슘을 위시한 특정 희토류는 중국 남방 지역에서만 대규모로 생산되기 때문에 중국 의존을 줄이는 것은 매우 어렵고, 중국 밖의 공급망을 구축하는 데도 오랜 시간이 걸릴 것이다. 2020 년 8월, 미국은 우주탐사를 통해 희토류를 확보하겠다고 선언했다. 이는 중국 의존에서 벗어나려면 지구 밖으로 나가는 방법뿐임을 보여주는 상징적 장면이다.

(4) 2010년 이후 글로벌 희토류 시장 변화

중희토류 개발 붐

2010년 중국의 희토류 수출 규제 이후 전 세계적인 희토류 개발 붐이 일어났다. 중국 밖에서 200개의 개발회사가 탐사를 시작한 것이다. 이들의 탐사 대부분은 프리미엄 가격이 형성 된 중희토류 ‘디스프로슘’과 경희토류 ‘네오디뮴’을 목표로 했다.

영구자석에 필요한 네오디뮴, 디스프로슘, 프라세오디뮴 중 공급 리스크가 가장 큰 것은 디스프로슘이다. 이와 같은 현실을 반영하듯이 중국의 생산과 수출 규제 과정에서 가장 가격 급등이 심했던 것 또한 디스프로슘이었다. 2003년 5월 kg당 35달러였던 디스프로슘 가격은 2011년 2월에 kg당 375달러,같은 해 12월에는 3,500달러까지 치솟았다. 가격이 안정된 2020년 8월 현재에도 여전히 350달러 내외를 유지하고 있는데, 이는 다른 소재의 10배에 가깝다.

디스프로슘 가격에 프리미엄이 붙는 이유는 매장량과 생산량 비중이 적은 중희토류이기 때문이다. 글로벌 매장량과 생산량에 있어 경희토류와 중희토류의 비율은 약 18:1 이다. 경희토류 가운데 가장 풍부한 세륨은 2020년 8월 현재 kg당 가격이 1.9달러에 불과하다. 세륨 다음으로 풍부한 란탄은 4.5달러다. 네오디뮴과 프라세오디뮴은 2020년 8월 현재 kg당 67 달러와 88달러로 경희토류 중에서는 고가에 속한다.

중희토류 가운데 유로퓸,에르븀,테르븀이 각각 kg당 30달러, 22..5달러, 665달러에 거래된다. 유로퓸은 형광체로서 텔레비전 스크린과 LCD 모니터, 가스램프 등에 사용되어 왔으나 LED 전구가 일반화되면서 수요가 감소하고 있다. 최근 수요 증가세에 있는 경희토류 네오디뮴과 중희토류 디스프로슘은 호주의 마운틴 웰드 광산에서도 생산된다

(5) 중국의 희토류 전략 대전환

중국은 수출 쿼터제와 수출관세를 무기로 사용하고 있는데, 이는 경제개발계획과 밀접하게 연결되어 있다. 중국은 이제 희토류 부품과 완제품 등 국내 다운스트림 산업과 하이테크 제조업을 목표로 하고 있다. 12차 경제 5개년 계획(2011〜2015)에는 중국을 재생에너지의 주요 생산국으로 변화시키기 위한 야심찬 목표가 포함되어 있었다. 방대한 양의 재생에너지를 비롯해 국가의 에너지 믹스를 다양화하려는 중국의 계획을 감안할 때 희토류는 이제 녹색에너지 응용 프로그램의 성공 여부를 가르는 핵심 요소가 되었다. 2011 년 국토자원부 차관인 왕 민Wang Min은 “희토류는 현대 산업의 비타민이며 중국의 21세기 신소재 보물창고”라고 말했다.

2014년 세계무역기구WTO는 중국의 희토류 수출 쿼터와 수출관세가 세계무역기구 규정에 위배된다는 판정을 내렸다. 따라서 2015년 1월과 5월 중국의 희토류 수출 쿼터제와 수출관세는 모두 철폐되었다. 중국의 희토류 수출량은 2014년 27,640 톤에서 2016년 46,562톤, 2018년 53,026톤으로 점차 증가하였고, 평균 수출 가격도 2014년 kg당 12.82달러에서 2018 년 9.69달러로 하락했다.

2016년 10월 발표된 희토류 산업 5개년 계획에서, 중국 정부는 희토류 생산량을 14만 톤으로 제한하고 6개의 희토류 국영기업만 생산할 수 있도록 할 것이며, 수출은 쿼터가 아닌 허가제 등의 방법으로 2025년 이후까지 계속 줄여 나갈 것이라고 선언했다. 이에 따라 중국 전역의 22개 희토 광산과 54개 제련 분리 기업에 대한 통폐합이 이루어졌고, 2016년 말에는 6대 희토 그룹의 구도를 갖추었다. 중국우광그룹, 중국알루미늄그룹,북방희 토그룹, 샤먼 텅스텐그룹, 남방희토그룹,광둥희토그룹이다. 이는 희토류 개발로 인한 환경 피해를 최소화하고, 향후 두 자리 숫자로 늘어나는 국내 수요를 충당하겠다는 전략이다.

(6) 중국의 해외 자원개발 투자 : 슈퍼 사이클과 해외투자

중국의 광물 자원 확보를 위한 해외 진출은 1980년대와 1990년대 초반에 소규모로 시작되었다. 초기의 사업은 주로 철광석 광산 투자였고, 중국의 양대 철강 국영회사인 시노스틸 Sinosteel과 바오스틸Bausteel이 주도했다. 중국의 해외투자에 질적인 변화가 일어난 것은 1992년이다. 100% 중국 자본으로 당시 민영화를 추진 중이던 페루의 마르코나 철광석 광산을 인수한 것이다. 아프리카에 대한 투자는 1997년 시노스틸이 남아프리카공화국의 딜로콩Dilokong 크롬 광산을 인수하면서 시작되었다. 글로벌 금융 위기 이전, 중국의 해외 광업 투자는 연간 50억 달러 미만이었다.

2005년에서 2012년 사이, 중국의 극적인 경제 성장에 힘입어 금속 수요가 폭발적으로 증가했다. 이른바 슈퍼 사이클이다. 이로 인해 자원의 수입 비용도 급격히 증가했다. 중국은 기존 가격 메커니즘에 영향을 주어 철광석 가격을 낮추려고 했지만 실패했다. 이에 중국 정부는 해외 광산을 통제해서 자원 메이저들이 장악하고 있는 자원 시장에 대한 의존도를 줄이려고 했다. 금속과 자원 가격이 상승하자, 중국 국영 기업들은 물론이고 다양한 규모와 형태의 민간 기업들이 대거 해외 광물 투자에 나서는 것이 큰 흐름이 되었다.

중국 국가통계국의 2020년 자료에 따르면, 2010년대 초반에 해외 자원 투자액은 100〜150억 달러였고 최대 투자액은 250억 달러였다. 2016년 이후에는 몇 년 간 투자가 크게 감소하여 2017년에는 마이너스를 기록하기도 했다. 중국 지도부가 해외 자원개발에 있어 보다 신중한 태도를 요구했고, 중국 금속의 수요세가 둔화되었기 때문이다. 중국 측의 통계에 따르면 외국인 직접투자의 약 14%를 차지했다. 2007년까지만 해도 중국이 통제하던 해외 광산의 숫자는 미미했다. 2005년 중국이 운영하는 해외 광산은 13개였고 실제 건설과 운용 단계에 진입한 프로젝트는 3개에 불과했다. 5년 후인 2010년에는 추가로 15개의 광산이 생산을 시작했고 24개의 프로젝트가 다양한 개발 단계에 있었다. 2010년과 2011년은 슈퍼 사이클의 정점이었다. 중국의 투자가 집중되어 2010년에만 8개의 새로운 광산이 가동을 시작했다. 2013년에 중국의 기업 들이 통제하는 전 세계의 광산은 약 60개에 달했다.

중국의 자원 확장이 이루어지는 주요 지역은 다음과 같다.

호주와 캐나다, 최근에는 라틴 아메리카를 포함한 환태평양 지역

남아프리카, 최근에는 서아프리카

몽골, 라오스,북한,미얀마, 베트남,타지키스탄을 포함한 인접 국가

중국의 아프리카 전략

남아공의 딜로콩Dilokong 크롬 광산은 2000년까지 아프리카에서 중국인이 운영하는 유일한 광산이었다. 이는 글로벌 광물 및 금속 생산 가치의 0.009%에 해당했다. 글로벌 광물 및 금속 생산 가치 중 중국의 비중 역시 0.06%로 미미한 수준이었다. 그러나 중국의 자원 장악률은 빠르게 증가했다. 2010년 중국은 가나, 남아프리카공화국, 잠비아, 짐바브웨의 4개 국가에서 광산 생산을 했다. 이 모든 광산에서 중국의 생산량은 글로벌 총 가치의 0.1% 미만이거나 전체 아프리카 생 산량의 약0.5%였다.

2013년이 되자 2010년부터 운영 중이던 일부 광산에서 생산량이 증가했고,잠비아에 새로운 구리 광산이 문을 열었다. 골드원Gold one은 남아프리카의 금광을 추가로 인수했고, 허베이 강철 그룹HBIS: Hebei Iron and Steel 은 팔라보라데aboro구리 광산을 장악했으며, 마침내 가봉에서 망간 생산이 시작되었다. 전체적으로 중국의 장악률은 글로벌 총 가치의 0.25% 또는 아프리카 총 가치의 2.2%에 달했다.

2013〜2018년 사이에 성장이 가속화되었다. 이 기간 동안 중국의 장악률은 글로벌 총 가치의 0.8%, 아프리카 광산 총 가치의 거의 6%가 되었다.

아프리카 각 국별로 중국 기업의 장악력을 분석해보면, 중국의 투자가 어디에 중점을 두는지 알 수 있다. 2018년 중국 기업은 잠비아에서 생산되는 광물 및 금속의 총 가치의 12%를 생산했다. 콩고민주공화국의 수치는 24%로 잠비아의 약 2배이다. 중국 기업들이 콩고에 집중한 이유는 그곳에 고품위 구리가 매장되어 있기 때문이다. 콩고의 구리와 코발트 광산에 대해서는 이미 널리 알려져 있었지만, 콩고 국영광업공사Gecamines는 개발하지 않고 수년간 방치하고 있었다. 또 다른 이유는 콩고의 정치적 불안과 인권 상황 때문에 다른 다국적 기업들이 관심을 보이지 않았기 때문 이기도 하다. 지난 10년간의 빠른 성장에도 불구하고 중국의 통제는 전체 아프리카 생산량의 30%가 되지 않는다는 사실에 주목할 필요가 있다. 다른 다국적 기업 (Glencore, Barrick 및 First Quantum)이 중국보다 더 많은 구리 생산량을 통제한다.

일대일로와 아프리카

아프리카의 운명이 바뀌게 된 계기는 2000년에 창설된 중국—아프리카 협력 포럼 The Forum on China-Africa Cooperation: FOCAC이다. 44개 아프리카 국가 정상들이 참여한 이 포럼에서, 양측은 2000년 당시의 교역량 약 12조 원(100억 달러)을 2010년 120조 원(1000억 달러)으로 늘리기로 합의하였다. 중국과 아프리카 간의 경제협력이 기존 미국, 유럽의 아프리카 개발과 크게 다른 것은 없었다. 기본적으로 중국과 아프리카의 경제 협력은 아프리카의 에너지,광물, 농지에 대한 투자와 제조업의 상품을 수입하는 형태였다.

디지털 실크로드 사업

일대일로 사업은 철도, 도로, 항만, 전력망 등 전통 인프라를 구축하는 프로젝트다. 사업이 시행되고 몇 년 지나서인 2015년부터 중국 정부는 디지털 실크로드Digital Silk Road 사업을 별도로 운용해 왔다. 국가 간 협약과 포럼을 개최한다는 개념은 일대일로와 비슷하지만, 디지털 실크로드는 특히 국가 간 결제 시스템, 데이터센터 구축, 통신망, 광케이블, 해저케이블 연계connectivity를 주요 목표로 하고 있다. 현재 공식적으로 16개국이 참여 중이다.

2020년 코로나 팬데믹 이후에는 비대면 수요와 감염병 초기 진단 등의 료 분야에 있어서의 디지털 수요 급증으로 디지털 실크로드 구축이 우선적으로 앞당겨 추진되고 있다. 아프리카와 같이 인터넷 보급과 디지털 갭 이 사회 문제로 대두되는 지역에서는 공공 보건 차원에서 중국의 디지털 분야 기술 기업들이 디지털 경제화를 추진하는 방안이 논의되고 있다.

디지털 전환과 함께 에너지 전환도 가속화됨으로써 희소금속과 광물에 대한 수요 급증이 예상된다. 재생에너지와 디지털 시대는 더 많은 희소금속과 광물을 필요로 하며, 이러한 자원은 석유나 가스보다 더 특정 국가와 특정 지역에 치중되어 있다. 미래에는 더 치열한 지정학적 충돌이 예상되는 것이다.

중국의 해저 광케이블 시장 진출

중국은 무려 14개 국가와 국경을 맞대고 있다. 이 가운데 부탄, 아프가니스탄을 제외한 12개 국가와의 사이에 국가 간 육상 광케이블이 설치되어 있다. 해저 광케이블에 있어서는 1993년 일본과의 연결을 시작으로 현재는 10개의 해저 케이블이 구축되어 있다. 이러한 케이블의 운영자는 중국의 3대 통신 공기업인 차이나 유니콤 (중국연합통신),차이나 텔레콤(중국통신), 차이나 모바일(중국이동통신)이고, 케이블 제조 및 건설 기업 YOFC, Hengtong, FiberHome, ZTT, TG, Huawei Marine 등이다.

2012~2015년 기간에는 주로 홍콩과 타이완을 연결하는 해저 케이블 공사만 하던 중국 기업들이 2016년 이후 전 세계 해저 케이블 시장의 20%를 점유할 정도로 급성장하였다. 중국의 3대 통신사는 2016〜2020년 기간에 인도양과 지중해 등에 13만 8천 km의 해저 케이블을 부설할 계획이다. 구글과 페이스북에 버금가는 규모다.

2015년 중국 정부는 중국의 디지털 통신 기업들의 해외 진출을 적극 권장하는 디지털 실크로드 정책을 발표했는데,이것이 해저 케이블 분야가 해외에 진출하는 계기가 되었다. 중국 정부는 일대일로 연선 국가들과의 외교 협력을 통해 케이블 사업 진출을 도왔다. 반면 미국과 유럽 등 서구의 인터넷 통신 기업들은 아프리카, 남미, 중동 등의 개발도상국들의 디지털 변환에 맞춘 투자를 하지 않았다. 해저 통신망을 지배하는 국가가 사실상 세계의 데이터 유통을 좌지우지할 것이라고 생각한 중국은 아프리카, 남미 등 일대일로 틀 안의 개도국 시장에 진출해 서구 기업들의 독점에 도전했다. 화웨이는 2008년 영국의 글로벌 마린시스템과 합작으로 화웨이 마린 네트웍스를 설립했다. 화웨이 마린은 2015년 브라질-카메룬 해저 케이블 사업CBCS을 수주해 업계 관계자들을 깜짝 놀라게 했으며,2018년 9월 남미 브라질과 아프리카 카메룬을 연결하는 6천여 km의 해저 케이블을 성공적으로 완성했다. 2017년에 공사를 착공한 파키스탄 과다르-지부티 해저 케이블 사업PEACE 은 2021년 완공 예정이다. 이는 파키스탄에서 출발해 동아프리카 각국을 연결하고 프랑스에서 끝나는 총 연장 1만 5000km에 이르는 해저 광케이블 사업이다.

(7) 미국의 공급망 구축 목표

중희토류 원재료 생산에서 영구자석 부품 제조까지 미국 내에 완전한 공급망을 구축한다는 목표하에, 2019년 미국 콜로라도에 본부를 둔 USA Rare Earth LCC.가 설립되었다. 이 회사는 서부 텍사스 엘파소에서 85마일 떨어진 라운드탑 Round Top 중희토류 광산을 매수했다. 여기서 채굴된 중희토류는 콜로라도 휘트릿지wheat Ridge 가공 • 분리 공장으로 이동한다. 휘트릿지는 광산과 자원 분야 최고 전문대 학원인 콜로라도 광산대학원Colorado School of Mines이 위치한 곳으로, 산학 협력을 위한 최적의 장소이기도 하다.

콜로라도 휘트릿지 공장은 중국 밖에서는 최초로 경희토류와 중희토류를 모두 처리하는 시설이다. 영구자석 부품 제조를 위해, 과거에 히타치 메탈이 운영하던 노스캐롤라이나 공장을 재가동하기 위한 준비를 하고 있다. 미국 지질연구소는 2019년 미국의 희토류 생산이 전년 대비 8,000톤 증가한 26,000톤을 기록해 중국에 이어 세계 2위의 희토류 생산국이 되었다고 발표했다. 하지만 분리 • 가공 시설이 충분치 않아 채굴된 대부분의 희토류 원재료는 중국에서 분리 • 가공되어 희토류 산화물의 형태로 미국으로 다시 수입되고 있다.

미국 프로젝트들 가운데에는 와이오밍주의 베어 롯지Bear Lodge 프로젝트와 알래스카주의 보칸-닷슨Bokan-Dotson 프로젝트가 주목받고 있다. 특히 보칸산맥 희토류 광산은 매장량의 약 40%가 중희토류인 것으로 밝혀져 더욱 주목받고 있다. 2017년 트럼프 대통령의 지시로 만들어진 공급망 구축방안 보고서도 보칸 희토류 광산의 중요성을 강조하고 있다. 개발사로 지정된 유코어 레어메탈Ucore Rare Metal사의 제2년 보고서에 의하면, 개발 첫해에 2500톤의 희토류를 생산하고, 첫 5년 동안 105톤의 디스프로슘 을 생산할 수 있을 것으로 예측했다. 개발사는 광산에서 35마일 떨어진 항구에 분리 • 가공 시설을 갖출 계획도 갖고 있다.

다각적인 노력에도 불구하고 미국의 취약성은 희토류에만 국한된 것이 아니다. 기타 희소금속에 대한 취약성은 더 심각한 실정이다. 지난 20년 동안 미국은 중국으로부터의 광물 수입을 지속적으로 늘려왔다. 1993년 이후 일부 공급선 다변화를 이루었지만 최근까지 핵심광물의 주요 공급자로서 중국의 위치는 변하지 않았다.

과거에는 미국이 활발히 생산하다가 현재는 순수입국이 된 희소금속에는 게르마늄과 바나듐도 포함된다. 게르마늄의 경우 1950년대부터 1980 년대까지는 미국 내 생산이 활발히 진행되었다. 그런데 첨단 전자제품,태양광 제조,인공위성과 광통신섬유 등에 게르마늄이 사용되기 시작한 시 기부터 국내 생산이 감소하고 해외 의존률이 급격히 증가했다. 현재 미국은 거의 대부분의 게르마늄을 중국에서 수입한다.

바나듐은 강철에 0.15%만 첨가해도 강도가 높아지는 희소금속이다. 바나듐강은 고온에서도 경도를 유지하기 때문에 드릴 비트,전동 톱,엔진 터빈 및 기타 많은 열을 발생시키는 부품에 사용된다. 교량이나 철근 구조물에도 들어가므로 건설 수요가 많은 중국 때문에 수요가 폭증했다. 세계 바나듐 수요의 40%를 중국이 차지한다. 미국에서는 1980년대 초까지 바나듐 생산이 활발했고,심지어 1950년대에는 바나듐 수출국이었다. 현재 미국은 러시아, 체코, 남아프리카에서 바나듐을 100% 수입한다.

최근 미국이 17종의 희토류와 40여 종의 희소금속을 대상으로 최소 50% 이상 수입에 의존하고 있는 품목을 조사했다. 그 결과 가장 많은 품목을 수입한 나라는 중국과 캐나다였다. 1위를 기록한 중국에서 무려 24개 금속을 수입하고, 2위인 캐나다에서는 16개 금속을 수입했다. 멕시코, 러시아, 남아프리카가 그 뒤를 이었다.

일부 금속의 경우 재활용을 하고는 하지만, 미국은 미국 경제와 국가 안보에 결정적으로 중요한 금속과 19가지 광물을 100% 수입에 의존하고 있다. 미국은 코발트, 티타늄 정광, 게르마늄, 아연 및 백금족 금속을 비롯한 여러 다른 광물도 75% 이상 수입에 의존하고 있다. 단, 철광석과 몰리브 덴은 자급자족이 가능하다. 정제된 알루미늄, 아연, 우라늄의 경우 미국의 주요 교역 파트너는 안정적인 동맹국인 캐나다다.

한편 크롬, 망간,백금족 금속, 탄탈럼, 코발트의 주요 생산 지역은 남아프리카다. 미국 지질조사국 데이터에 따르면 브라질은 세계 니오븀의 88% 를 생산하고 호주는 세계 리튬 생산량의 58%를 생산한다. 이렇게 단일 국가가 생산랑을 지배하는 주요 광물에는 브라질의 니오븀, 콩고민주공화국 DKC의 코발트, 남아프리카공화국의 백금족 금속,중국의 희토류와 텅스텐이 포함된다.

'투자 > 투자 서적 요약' 카테고리의 다른 글

| 돈의 속성 (0) | 2023.04.14 |

|---|---|

| 해동화식전(海東貨植傳) (0) | 2023.03.24 |

| 주식투자 절대지식 (0) | 2022.10.17 |

| 땅, 돈, 힘 - 정치경제와 지정학으로 배우는 금융투자 이야기 (1) | 2022.10.08 |

| 주식하는 마음 주식투자의 운과 실력, 결국은 마음이다! (0) | 2022.08.14 |